- Comprendre la météo

- Prévision

Vigilance météorologique

Consultez la carte Pas de BMS

Pas de BMSPrévision

Systèmes d'avertissement

Dans le cadre de sa mission de sécurité des personnes et des biens, Météo-France Nouvelle-Calédonie se doit d'avertir le public et les décideurs de toute situation météorologique potentiellement dangereuse. Pour cela, plusieurs systèmes d'avertissement ont été mis en place selon les cas :

- lorsque les risques sont liés directement aux conditions météorologiques - il s'agit de la vigilance météorologique, des alertes cycloniques et/ou de l'émission de BMS ;

- lorsque les conditions météorologiques sont un facteur à prendre en compte dans d'autres situations à risque comme les feux de forêt, les pollutions atmosphériques ou maritimes, les sauvetages en mer.

Vigilance météorologique

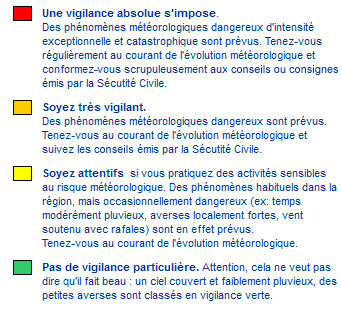

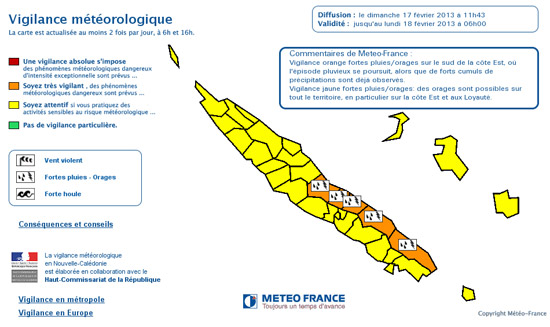

La vigilance météorologique est un système d'avertissement propre à Météo-France permettant d’avertir le public d’un risque météorologique hors phénomène cyclonique. En Nouvelle-Calédonie, elle s’applique à trois phénomènes et quantifie le risque sur une échelle de quatre couleurs.

|

Cliquez sur les symboles |

|

Le prévisionniste décide du passage en vigilance et de l’évolution des niveaux.

La carte indiquant le ou les paramètres concerné(s) ainsi que le niveau de vigilance pour chaque zone est accompagnée d’un commentaire du prévisionniste. A partir du niveau orange, ce dernier rédige un bulletin de vigilance.

La période de validité de ces informations est indiquée.

Consulter la vigilance en cours en Nouvelle-Calédonie.

Alerte cyclonique

En cas de menace cyclonique, Météo-France Nouvelle-Calédonie a pour mission d’informer les autorités de la situation en cours et de son évolution prévue afin de leur permettre d’organiser la sécurité des personnes et des biens.

En Nouvelle-Calédonie

En accord avec le Plan ORSEC Cyclonique, c’est le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est responsable de l’organisation générale des alertes cycloniques, des consignes générales à la population en cas de cyclone et de la coordination des secours.

Quand il existe une menace cyclonique potentielle sur une partie du territoire, les prévisionnistes contactent le plus tôt possible la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR).

Celle-ci organise alors une réunion du Conseil de Direction, composé du président du Gouvernement, du Haut-commissaire, des présidents de Provinces, des maires des communes du Grand Nouméa et des présidents de l’association française des maires et celle des maires de Nouvelle-Calédonie (ou de leurs représentants).

Au cours de cette réunion, le représentant du service météorologique expose la situation et propose un niveau d’alerte cyclonique auquel correspondent des indications de comportement fixées par arrêté et connues du public :

- PRE-ALERTE : un phénomène est entré ou se forme dans notre zone d'observation - suivez les prévisions météo, les bulletins d'informations et les consignes de la Sécurité civile ;

- ALERTE 1 : phénomène prévu dans moins de 18 heures - rentrez vous mettre à l'abri ;

- ALERTE 2 : phénomène prévu dans moins de 6 heures - restez à l'abri dans votre habitation, ne circulez pas ;

- PHASE DE SAUVEGARDE : phénomène s'éloignant mais des dangers persistent - les secours s'activent, les services réparent, évitez les déplacements.

Après avis du Conseil de Direction, les stades d’alerte sont déclenchés par décision du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Les réunions s’enchaînent au fur et à mesure de l’évolution du phénomène afin d’adapter les niveaux d’alerte et les mesures prises par chaque entité pour assurer la sécurité de la population calédonienne et ce jusqu’à ce que le phénomène ne présente plus aucune menace pour le territoire.

|

Des exercices chaque année |

| Afin de tester les procédures et les outils utilisés lors du plan ORSEC Cyclone, un exercice est organisé chaque année par la DSCGR. Météo-France établit un scénario de trajectoire pour un cyclone fictif et tous les acteurs du Conseil de Direction jouent le rôle qu’ils rempliraient lors d’une gestion réelle du phénomène. | |

Pour plus d'informations sur les différents niveaux d'alerte et les consignes de sécurité associées, veuillez consulter le site de la Sécurité civile et/ou vous référer aux documents officiels :

|

Est-ce qu'on peut être à la fois en vigilance et en alerte cyclonique ? |

|

Non : dès que l'alerte cyclonique est déclenchée, le système d'avertissement "Vigilance météorologique" est suspendu. Pour accéder aux informations météorologiques, vous pouvez consulter la rubrique "Info cyclone" ou l'onglet "Cyclone". L'état des alertes en cours est indiqué sur le site de la Sécurité civile, disponible en cliquant sur la bannière défilante. |

|

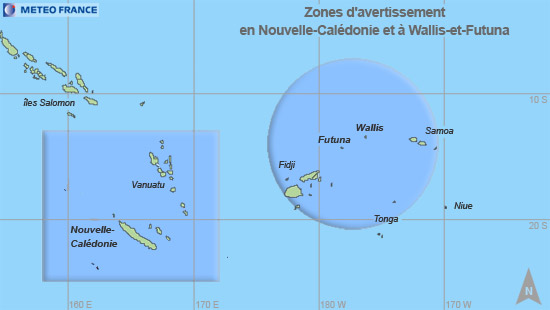

A Wallis-et-Futuna

Le principe du Plan ORSEC Cyclonique est similaire : les alertes cycloniques sont sous la responsabilité de l’Administrateur Supérieur de Wallis-et-Futuna (Préfet). Les prévisionnistes de Nouméa collaborent avec le Service Météorologique de Wallis-et-Futuna, qui intervient sur place auprès de l’Administrateur Supérieur.

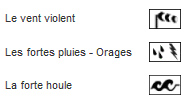

Sécurité en mer

| Météo-France Nouvelle-Calédonie émet des BMS (bulletins météorologiques spéciaux) dès que les conditions météorologiques observées ou prévues présentent un danger pour la navigation. Ils sont émis lorsque la vitesse du vent moyen observé ou prévu dépasse :

|

|

D'autre part, les dangers météorologiques "Forte houle" et "Vent violent" sont surveillés et pris en compte pour le domaine côtier dans le système de Vigilance météorologique.

Autres

Dans le cadre de ses missions institutionnelles, Météo-France participe à à la gestion de certaines crises environnementales.

Risque de feux de forêt

| Inutile de rappeler les conséquences environnementales, économiques et sociales désastreuses liées aux feux de forêt : chaque année, des hectares d’espaces naturels sont détruits et des vies sont parfois en jeu. Météo-France Nouvelle-Calédonie participe aux efforts de prévention en fournissant des informations permettant d’anticiper le risque d’incendie en Nouvelle-Calédonie. |

| Grâce à un outil appelé PREVIFEU, la Prévision produit une carte de risque de feux de forêt deux fois par jour et la transmet à la DSCGR qui l’utilise pour dimensionner les moyens de secours et les équipes de terrain à diligenter et positionner en opérationnel. Cette carte présente un découpage communal coloré en fonction des risques gradués en quatre niveaux accompagné d’un commentaire des prévisionnistes qui précise les éléments susceptibles d’influencer l’évolution du risque. |

|

|

| Exemple de carte Prévifeu | ||

Pour plus d’informations sur la gestion du risque Feux de forêt, consulter le résumé du plan ORSEC FDF proposé par la Sécurité civile.

Pollution atmosphérique

Dans le cadre de ses missions de sécurité, Météo-France participe à la gestion de certaines crises environnementales, dont celles associées aux pollutions atmosphériques accidentelles.

En Nouvelle-Calédonie, le risque de pollution est essentiellement dû à l’activité minière mais il existe néanmoins d’autres sites potentiels comme le dépôt de carburant ou le lieu d’un accident concernant un transport de matières dangereuses.

Le système PERLE (Programme d’Evaluation des Rejets Locaux d’Effluents) a été développé pour modéliser la dispersion d’un nuage de polluant émis accidentellement. Situé au Centre National de Prévision à Toulouse, il est utilisé en situation de crise à l’échelle locale et régionale.

En cas d’accident, le prévisionniste rédige un Bulletin de Prévision d’Urgence qui comprend les conditions météorologiques observées et prévues sur la région impactée. Il transmet tous les éléments utiles au fonctionnement de PERLE au Centre National de Prévision : nature des rejets, durée, etc. Une fois les cartes de dispersion reçues, il assure le rôle d’expert auprès des acteurs de la Sécurité civile.

Sauvetage en mer et pollution maritime

L’assistance aux accidents de pollution maritime et aux opérations de recherche et sauvetage en mer fait partie des missions institutionnelles de Météo-France. Elle est effectuée :

- dans un contexte national au sein du plan POLMAR pour la pollution ;

- dans un cadre conventionnel d’état (avec la Direction des Affaires Maritimes en France et le Maritime Rescue Coordination Center en Nouvelle-Calédonie) pour les opérations de recherche et sauvetage en mer.

Les prévisionnistes « Marine » du Centre de Prévision National à Toulouse utilisent les modèles atmosphériques et notamment MOTHY, qui est le modèle opérationnel français officiel de dérive de nappe d’hydrocarbures ou d’objet, développé par Météo-France. Celui-ci peut être utilisé 24h/24 par le prévisionniste « Marine » sur demande de la DAM ou du COSS NC* en cas d’évènement en dehors du lagon.

En revanche, la circulation à l’échelle lagunaire étant beaucoup moins connue que celle des courants marins de grande échelle, il n’existe actuellement aucun modèle capable de simuler de manière réaliste la dérive d’objets ou de polluants dans le lagon calédonien.

Il est toutefois nécessaire et urgent de doter le pays d’un système opérationnel de dérive disponible 24h/24 afin de permettre au COSS NC de mieux cibler les zones de recherche et d’intervention et de coordonner les opérations maritimes. En effet, le besoin est croissant en raison de l’activité minière et chimique pour ce qui concerne les pollutions et de l’importance du trafic maritime, que ce soit à titre professionnel ou de plaisance, pour ce qui est des sauvetages en mer.

|

|

A la demande du COSS NC*, l’IRD et Météo-France ont entamé un travail conjoint afin d’améliorer la résolution de MOTHY en l’interfaçant avec un modèle de courantologie. Ce projet déjà bien avancé devrait aboutir d’ici à 2017.

* COSS NC (Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) : Centre de coordination des opérations de sauvetage maritime dans la zone de responsabilité française (SRR « Search and Rescue Region ») de Nouvelle-Calédonie.

Tsunami

Un tsunami est une onde océanique provoquée par un mouvement rapide d’un très grand volume d’eau, le plus souvent lié à un tremblement de terre ou à une éruption volcanique. Cette immense vague se propage en déferlant et provoque d’énormes dégâts lorsqu’elle atteint les rivages.

Ce phénomène n’est pas météorologique et Météo-France Nouvelle-Calédonie ne joue donc aucun rôle ni dans l’observation ni dans la prévision de ces évènements destructeurs.

Pour plus d'informations sur les tsunamis :

- le site de l'IRD-NC consacré aux séismes

- le site du Pacific Tsunami Warning Center (en anglais)

Prévision cyclonique

Les prévisionnistes surveillent un large domaine s’étendant jusqu’à l’équateur, domaine où se forment habituellement les phénomènes tropicaux susceptibles de se déplacer ensuite dans nos eaux.

Une fois qu’un phénomène est détecté, il est suivi régulièrement pour connaître ses caractéristiques au moment de l’observation et en particulier la position de son centre, son rayon d’action et l’intensité maximale des vents. Ensuite, il faut prévoir sa trajectoire et l’évolution de son intensité.

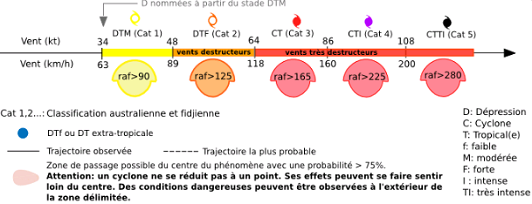

|

On considère qu’il y a menace cyclonique dans une zone à partir du moment où il existe un risque significatif que les vents moyens dépassent le seuil de l'avis de tempête qui est de 47 kt, soit environ 90 km/h ("conditions cycloniques"). |

Pour plus d'informations sur la nature des phénomènes cycloniques, consulter la partie Cyclones dans la partie Phénomènes.

Observation et analyse

Pour connaître la position et l’intensité du phénomène, il n’y a souvent pas de mesure directe de la pression et du vent, car les dépressions et cyclones passent une majeure partie de leur existence en pleine mer. Or, les bateaux qui portent des instruments de mesure les évitent et il y a rarement des stations ou des bouées sur la trajectoire du centre.

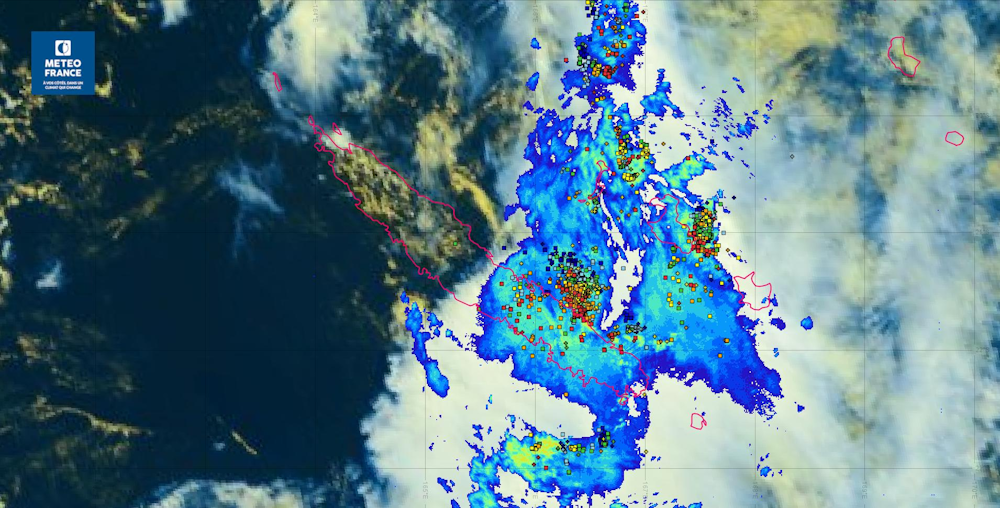

Heureusement, les images satellites permettent de détecter et de suivre les phénomènes cycloniques. Leur développement dans les années 1970 a révolutionné la prévision cyclonique : elles permettent aux prévisionnistes de repérer la position et la taille des phénomènes cycloniques. L’analyse est relativement rapide et précise quand le système est bien formé, notamment avec un œil bien contrasté. Elle l’est moins dans les phases de croissance et décroissance.

Les images satellites permettent également d’estimer l’intensité des phénomènes cycloniques par la méthode de Dvorak.

|

La méthode de Dvorak |

| Il s’agit d’une méthode développée par les météorologues à partir des années 1980, en croisant de nombreuses observations satellites avec des résultats de campagnes de mesures à l’intérieur de cyclones, à la lumière des connaissances sur le cycle de vie des phénomènes cycloniques. En pratique, la taille et la forme des nuages qui s’organisent autour du centre du cyclone, ainsi que la température de leur sommet permettent de classer le phénomène sur une échelle d’intensité, et donc d’estimer la force des vents maximaux près du centre. Cette méthode a fait ses preuves et est couramment utilisée par tous les services météorologiques concernés, civils comme militaires. |

|

Prévision cyclonique

Les prévisionnistes élaborent au minimum toutes les 6 heures une trajectoire prévue.

Pour cela, ils examinent et utilisent les résultats des différents modèles de prévision à leur disposition (en suivant la procédure habituelle pour évaluer la pertinence de chaque modèle) : sur une carte de pression atmosphérique au niveau de la mer calculée par un modèle, le centre du cyclone correspond à un minimum de pression, entouré de plusieurs isobares fermées.

Enfin, on s’intéresse à l’évolution de l’intensité du phénomène cyclonique. D’une part, son évolution passée récente donne une première indication car les systèmes cycloniques ont une certaine inertie : un système qui a montré un fort développement dans les heures passées aura tendance à se développer encore ou à la rigueur à garder la même intensité. D’autre part, les modèles numériques apportent encore une aide précieuse. Les prévisionnistes examinent le vent ainsi que la température à différentes altitudes sur la trajectoire prévue du cyclone pour savoir si l’environnement dans lequel se trouvera le système cyclonique sera favorable ou non à son intensification (voir les paragraphes Formation et Comblement de la partie Cyclones.

|

Les prévisionnistes de Nouvelle-Calédonie s’appuient à la fois sur un ensemble de modèles numériques de prévision du temps et sur les informations expertisées des centres responsables (Nandi, Brisbane) ainsi que des centres spécialisés de l’armée américaine (JTWC* et CPHC** à Hawaii). |

|

En cas de dysfonctionnement (problème de réception des bulletins de Nandi ou Brisbane par exemple), ils ont les moyens de produire une analyse et une trajectoire prévue. Cela leur est utile également pour pouvoir faire un point toutes les heures au lieu des 6 heures réglementaires pour répondre aux partenaires institutionnels ou médiatiques. * Joint Typhoon Warning Center |

|

A ce stade, on peut estimer l’intensité du phénomène cyclonique et son classement en dépression tropicale modérée, forte ou cyclone tropical, qui, rappelons-le, est lié uniquement à la force maximale du vent près de son centre (voir Structure d'un cyclone).

Les autres paramètres dangereux sont examinés, les précipitations pouvant causer des inondations, et la houle cyclonique et la marée de tempête afin de prévenir les risques de submersion sur les côtes exposées.

|

Il peut en effet être trompeur de regarder uniquement la force du vent : une dépression, même modérée, peut avoir des conséquences sérieuses. |

| Cela a été le cas par exemple en janvier 2013 avec FREDA, qui était pourtant en train de s’affaiblir lors de son passage près de la Nouvelle-Calédonie : même si le vent moyen était inférieur 90 km/h, il a été accéléré sur certains sites, donnant des rafales jusqu’à 150 km/h sur la pointe sud, et les précipitations ont été abondantes, en particulier sur la côte Est et le Sud. | |

Information métérologique pour le public

Lorsqu’un phénomène cyclonique est susceptible d’intéresser la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna, une production spécifique est mise en place afin d’informer le public au fur et à mesure de l’évolution du phénomènes et des conditions météorologiques associées.

|

Les niveaux d’alerte sont décidés par les autorités locales et non par le Service de la Météorologie |

|

Le rôle du Service de la Météorologie est en effet exclusivement d’informer le public de l’évolution météorologique du système. En Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement qui décide de l'évolution des alertes cycloniques. A Wallis-et-Futuna, il s'agit de l'Administration Supérieure. Pour plus d'informations sur les alertes cycloniques, cliquez ici. |

|

Les bulletins (public, lagon et large) mentionnent un phénomène tropical dès qu'il est prévu qu'il menace une partie ou l'ensemble du territoire. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le bulletin public qui donne les prévisions météorologiques sur la plus longue période, à savoir les 7 jours à venir. Le prévisionniste informe le public de la présence probable d'une dépression tropicale dans la partie adéquate du bulletin public (Aperçu ou Tendance). Il se peut qu'une perturbation tropicale soit annoncée avant sa formation, et comme il n'est pas possible de prévoir à la fois longtemps à l'avance et avec précision l'intensité et la position d'un phénomène tropical, les prévisions sont affinées tout au long de son suivi.

Le service Prévision rédige un BMS marine (Bulletin Météorologique Spécial) pour les navires en mer dans la zone de responsabilité marine de la Nouvelle-Calédonie ou sur le domaine de Wallis-et-Futuna.

Le bulletin Info cyclone regroupe un texte exposant la situation et l’évolution prévue du phénomène tropical en cours, une carte présentant les trajectoires observée et prévue, ainsi qu’une illustration sous forme d’image satellite.

Il existe enfin une page Prévision d'activité cyclonique hebdomadaire mais elle ne donne ni trajectoire, ni intensité prévue : elle indique la probabilité qu’une dépression tropicale d'intensité modérée, forte ou un cyclone tropical se forme ou se produise durant les trois semaines à venir sur une zone donnée. Il s'agit d'un document technique destiné à un public averti : il ne constitue en aucune façon une information visant à alerter les populations mais plutôt un outil d'aide à la surveillance.

Prévision numérique

A l’heure actuelle, la prévision repose essentiellement sur les supercalculateurs et les modèles numériques qui permettent de simuler l'état de l'atmosphère et d'en prévoir l'évolution.

Définition et principes

Les supercalculateurs sont des ordinateurs extrêmement puissants capables d'effectuer un très grand nombre d'opérations à la seconde.

Les modèles numériques sont des programmes composés de plusieurs millions de lignes de codes qui reprennent les lois physiques du comportement de l’atmosphère sous forme d’équations complexes.

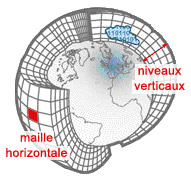

|

Ils découpent l'atmosphère en "boîtes" contenant chacune une valeur pour chaque paramètre (pression, vent, température, etc.). La taille des « boîtes » est variable selon les modèles. Elle est définie horizontalement par une grille de mailles définies et verticalement par un certain nombre de niveaux. En fonction de la taille de la maille, les modèles « voient » certains phénomènes ou au contraire, ils ne peuvent pas les détecter : les phénomènes se produisant à une échelle inférieure à la maille sont moins bien prévus. |

|

Les modèles numériques sont alimentés avec toutes les observations disponibles à un instant donné et, grâce au supercalculateur, ils effectuent des milliards de calculs pour résoudre les équations et déterminer l’évolution de chaque paramètre dans chaque boîte.

|

Plus la maille du modèle est petite et plus les réultats sont fins et précis, comme vu ci-dessus, mais le nombre de calculs nécessaires est également plus important. |

| La puissance du supercalculateur est donc déterminante et c’est une des raisons pour lesquelles les modèles qui couvrent de très larges domaines ont des mailles plus grandes : le nombre d’opérations et le temps pour les effectuer seraient trop importants avec une résolution plus fine. | |

Les calculs sont effectués plusieurs fois par jour (de 2 à 4 selon les modèles) de façon à tenir compte des évolutions réelles de l’état de l’atmosphère et d’apporter des corrections si nécessaires aux prévisions d’échéances les plus lointaines. En effet, plus l’échéance est lointaine et plus le risque d’erreur est grand en raison des incertitudes dont il est question dans la partie sur la prévision probabiliste : le fait d’actualiser régulièrement les prévisions avec des observations renouvelées est donc absolument nécessaire.

|

Pourquoi est-ce que ça s'appelle un "modèle" ? |

| En sciences, un modèle est la représentation schématique et simplifiée d’un processus. C’est exactement ce que sont les modèles numériques utilisés en météorologie : ils reproduisent le fonctionnement de l’atmosphère (dans l’état actuel des connaissances) en formules et en équations. | |

Le supercalculateur de Météo-France

Un supercalculateur est donc un ordinateur capable d’effectuer rapidement un très grand nombre d’opérations : pour cela, il décompose les tâches à effectuer en milliers de sous-tâches qu’il traite simultanément.

Météo-France a changé son supercalculateur en 2014. Le nouveau est capable d’effectuer plus d’1 million de milliards d’opérations à la seconde (1,035 pétaFlops) soit près de 2 fois plus que le supercalculateur précédent installé en 2010.

|

La puissance de calcul du supercalculateur est déterminante pour la qualité des prévisions. |

|

|

La puissance de calcul a été multipliée par 500 000 entre 1992, date d’acquisition du 1er supercalculateur, et 2014. Cette augmentation a permis d’améliorer la résolution des modèles et le nombre d’observations prises en compte. La qualité des prévisions numériques est en constante amélioration et ces 30 dernières années, on a gagné un jour de prévision tous les dix ans. |

||

| Pour plus d'informations sur les performances des prévisions en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici. | ||

Modèles numériques utilisés en Nouvelle-Calédonie

Il existe des modèles déterministes globaux (qui couvrent l’ensemble du globe) et des modèles régionaux (centrés sur une région).

En Nouvelle-Calédonie, les prévisionnistes reçoivent plusieurs modèles, et ce deux fois par jour : le réseau de 00UTC à arrive 5 h locales et celui de 12UTC à 17 h locales.

Les modèles français

- Arpège : il s’agit d’un modèle global dont la résolution (la maille) varie de 7,5 km sur la France métropolitaine à 36 km aux antipodes. N'étant pas très fin sur notre région, ce modèle est utilisé pour prévoir l’évolution des phénomènes de grande échelle (dépressions, anticyclones, etc.).

- Arome : ce modèle à haute résolution (maille de 2,5 km) est opérationnel en Nouvelle-Calédonie depuis février 2016. Il devrait permettre, grâce à une meilleure représentation du relief, d'améliorer la prévision à courte échéance (36 h) de phénomènes dangereux de petite échelle comme les orages et fortes pluies.

Le modèle européen : IFS

A la fois institut de recherche et service opérationnel, le CEPMMT (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme – ECMWF en anglais) est une organisation intergouvernementale financée par 34 Etats (21 membres* et 13 coopérants**) dont la France (membre).

Bien que le nom du modèle du CEPMMT soit IFS (Integrated forecast system), on y fait le plus souvent référence sous le nom CEP en français et ECMWF en anglais.

Les prévisionnistes de Météo-France Nouvelle-Calédonie disposent de deux configurations de ce modèle : des sorties à une résolution de 9 km (CEP0125) pour des échéances jusqu'à 84 heures et d'autres à 50 km de résolution pour des échéances jusqu'à 180 heures. Ils disposent également du système de prévision d’ensemble EPS.

* Etat membre : Etat étant partie à la Convention portant création du CEPMMT.

** Etat coopérant : Etat ayant conclu un accord de coopération avec le CEPMMT.

|

Qu'est-ce qu'un système de prévision d’ensemble ? |

Un système de prévision d’ensemble est une méthode de prévision numérique basée sur une approche probabiliste. Le fondement de la méthode repose sur le fait que la description de l’état initial de l’atmosphère est erronée (erreur de mesure, discrétisation des mesures, discrétisation des équations numériques, etc.). Ainsi, si une erreur existe à l’instant initial, elle existera dans le futur. Partant de ce constat, on crée 50 états initiaux très légèrement différents et on lance le modèle IFS à partir de tous ces états. On obtient ainsi, 50 scénarios possibles assez peu différents dans les premières échéances, puis en avançant dans le futur, les scénarios divergent de plus en plus. A partir de ces prévisions, on peut ensuite calculer des probabilités de dépassement de seuil, et avoir une idée de la confiance à accorder au modèle IFS.

|

|

Le modèle américain : GFS (Global forecast system)

Il s’agit d’un modèle global très connu car ses sorties numériques sont mises à disposition gratuitement et en temps réel sur Internet. Il a été développé par le National Center for Environmental Prediction (NCEP - site en anglais).

Il est initialisé quatre fois par jour et propose des prévisions jusqu’à 7 jours avec un maillage de 28 km de côté, puis des tendances jusqu’à 16 jours avec un maillage de 70 km de côté.

Le modèle australien : ACCESS-R

Le "Centre for Australian Weather and Climate Research" (CAWCR - site en anglais) a développé plusieurs modèles nommés ACCESS (Australian Community Climate and Earth-System Simulator), dont ACCESS-G qui est un modèle global et ACCESS-R qui est régional.

Depuis fin 2013, les prévisionnistes calédoniens disposent d’ACCESS-R, dont le domaine s’étend de Brisbane au nord-est de Wallis. Sa résolution est d’environ 12 km et le service reçoit quatre réseaux par jour (00, 06, 12 et 18 UTC) pour des échéances de 0 h à 72 h.

En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Le Service de la Météorologie en Nouvelle-Calédonie fournit des prévisions sur l’ensemble du territoire calédonien selon un découpage en zones regroupant les régions où on observe sensiblement les mêmes conditions météorologiques. Ce zonage peut bien sûr être très variable mais on retrouve souvent :

- cinq zones de prévisions climatologiques pour le domaine terrestre plus la zone « Chaîne » qui correspond au relief de la Grande Terre ;

- cinq zones de prévisions climatologiques pour le domaine côtier.

Zones utilisées pour la rédaction des bulletins de prévision en Nouvelle-Calédonie

Les prévisions sont proposées sous trois formes principales et donnent des informations ciblées en fonction du public visé (grand public, activités nautiques ou aéronautiques, etc.) :

- les bulletins, à lire (Internet) ou à écouter (kiosque) - exemple : bulletin public ou bulletin lagon ;

- les cartes avec pictogrammes et valeurs - exemple : carte de prévision ou d'index UV ;

- les atmogrammes ou tableaux indiquant valeurs et pictogrammes - exemple : activités nautiques ou météo locale.

Pour Wallis-et-Futuna, les prévisionnistes effectuent des prévisions de temps sensible, de vent, de houle et de l'état de la mer sous forme de bulletin rédigé, de cartes et/ou d'atmogrammes.

Principales situations-types en Nouvelle-Calédonie

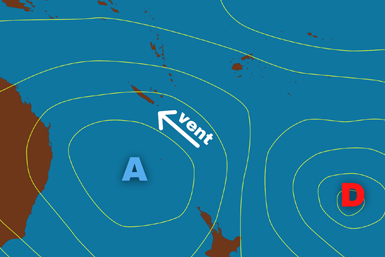

l' "Alizé stable"

Situation

Anticyclone sur la mer de Tasman ou sur le continent australien ou à proximité de la Nouvelle-Zélande qui apporte des masses d'air frais et stable.

Temps associé : Beau temps, majoritairement sec

Quelques averses faibles peuvent se produire la nuit sur la Côte Est et l’après-midi sur le relief et l’Ouest à cause de Cumulus ou de Stratocumulus.

Le ventest généralement modéré de secteur sud-est à est, parfois sud. Il peut être soutenu en saison chaude.

Les températures sont conformes aux valeurs de saison. Lorsque le ciel est dégagé, les températures maximales peuvent être supérieures aux normales et les températures minimales, inférieures.

A noter que ce type de temps est le plus fréquent.

l' "Alizé instable"

Situation

Anticyclone sur la mer de Tasman ou sur la Nouvelle-Zélande qui dirige un flux de sud-est à nord-est sur la Nouvelle-Calédonie. Ce flux apporte des masses d’air relativement chaud et chargé en humidité.

Temps associé : Ciel variable avec un risque d’averses élevé

Le temps est lourd et orageux. L’air plus humide favorise les formations nuageuses : Stratocumulus, Cumulus congestus, Cumulonimbus….

Les averses peuvent devenir localement orageuses, surtout sur la Côte Est ainsi qu’aux Îles Loyauté.

La Côte Ouest reste, quant à elle, généralement moins impactée.

Les températures sont souvent supérieures à la normale, notamment la nuit.

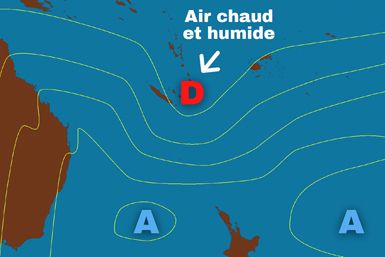

Le "Temps tropical"

Situation

Situation

Dépression d'origine tropicale à proximité du pays qui entraîne de l'air chaud, très humide et particulièrement instable venu du nord.

Temps associé : Temps très lourd et orageux

De fortes précipitations sont possibles, soit sous forme d’orages nés dans la chaîne, soit à cause d’une dépression tropicale à proximité.

Le vent peut être fort, voire violent lors du passage d’un cyclone, mais également faible, après le passage de celui-ci. Aucune direction n'est privilégiée.

Les températures sont élevées et des records de chaleur sont possibles.

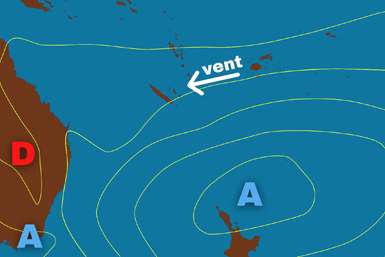

La "Perturbation australe"

Situation

Situation

Dépression de moyenne latitude en mer de Tasman, avec parfois prolongement d’un axe de basse pression (thalweg) vers le pays.

Cette circulation peut générer le passage d'une bande frontale.

Temps associé : Très nuageux avec des averses sur la façade ouest et le relief

Le cumul des précipitations peut être important si le front est précédé d’une ligne de convergence pré-frontale.

Les pluies touchent principalement la Côte Ouest.

Le vent peut être de direction variable et faible au début, puis s'orienter brutalement à l'ouest au passage et à l'arrière du front. S'il est violent, on parle de "coup d'ouest".

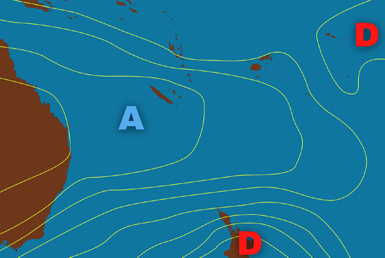

L' "Anticyclonique faible"

Situation

Situation

Présence d'une zone de hautes pressions sur la région (dorsale ou anticyclone).

Temps associé : Beau temps

Le ciel est généralement peu nuageux avec tout au plus quelques Cumulus de beau temps.

De rares averses peuvent toutefois se produire sans cumuls significatifs.

Le vent est faible, avec prédominance des brises.

A noter que ce type de temps est le moins fréquent.

Echéances et prévisibilité

La prévision du temps obéit aux règles suivantes :

- plus l'échéance visée est lointaine, plus elle est incertaine et donc moins la prévision est détaillée ;

- la prévisibilité augmente avec la taille des phénomènes.

Echéances

En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, on propose actuellement

- une prévision jusqu'à J+1 / J+ 2 ;

- un aperçu pour J+3 / J+4 ;

- puis une tendance jusqu' à J+6 / J+7 (pour la Nouvelle-Calédonie uniquement).

La prévisibilité des phénomènes : que peut-on prévoir et à quelle échéance ?

La prévision de l'arrivée d'une dépression, ou encore du passage d’un front froid accompagné d’un « coup d’ouest », est par exemple fiable jusqu'à quelques jours d'échéance alors que les phénomènes de plus petite taille (orages, nappes de brouillard, etc.) peuvent être prévus de façon précise avec seulement quelques heures d'anticipation : au-delà, on ne peut que qualifier leur risque d'apparition à une échelle de l’ordre de la centaine de kilomètres. Dans les meilleurs cas, il est aussi possible d'affiner le diagnostic en fonction des particularités locales (par exemple : risque d'orages plus élevé sur le relief).

Prévoir la localisation d’un orage s’avère également difficile, mais il est encore plus complexe de prévoir la quantité de précipitations qui lui est associée. Ces quantités varient en fonction de la nature de l’épisode orageux (intensité et vitesse de déplacement des cellules orageuses, durabilité du phénomène, etc.), mais également en fonction de la topographie de la région concernée. On sait par exemple que les orages circulant en mer et arrivant sur les terres se bloquent souvent contre le relief où ils donnent les plus fortes précipitations.

Un exemple de prévision orageuse : l’épisode du 1er décembre 2013

Comme vu plus haut, les prévisionnistes s’appuient sur des modèles numériques pour réaliser leurs prévisions. Pour prévoir correctement des phénomènes de petite échelle comme les orages (de l’ordre de la dizaine de kilomètres), il est nécessaire d’avoir des modèles suffisamment « fins », capables de simuler le nuage orageux et d’avoir une représentation réaliste du relief. Les modèles actuellement utilisés par les prévisionnistes de Météo-France en Nouvelle-Calédonie ne permettent pas d’avoir une idée aussi précise du risque orageux ou de fortes pluies qu’on le souhaiterait. Ces modèles (par exemple ALADIN) sous-estiment encore fréquemment les quantités de précipitations d’un facteur 2. Mais des progrès ont été réalisés ces deux dernières années et les efforts se poursuivent, avec notamment la mise en place début 2016 du modèle français à haute résolution AROME.

Performances

La division Prévision de Météo-France Nouvelle-calédonie évalue ses propres performances a posteriori en comparant ses prévisions aux données observées. Cette vérification est faite pour plusieurs paramètres : le temps sensible (illustré par exemple par les pictogrammes sur les cartes), les températures mini et maxi ainsi que la direction et la force du vent moyen.

Cette autoévaluation permet notamment de détecter s'il existe des situations récurrentes dans lesquelles les prévisions sont moins bonnes et donc d'alimenter la réflexion pour les améliorer. Comme vu précédemment, les prévisions numériques ne sont pas toujours parfaitement exactes. Les statistiques de performances contribuent à une meilleure connaissance de l'outil que constitue un modèle en mettant par exemple en lumière les situations dans lesquelles ce dernier doit être (plus ou moins) sytématiquement corrigé. Elles contribuent également à la formation permanente des prévisionnistes qui acquièrent de plus en plus d'expérience et de connaissance du terrain au fur et à mesure de leur pratique.

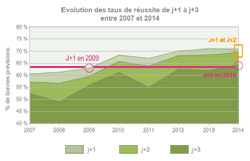

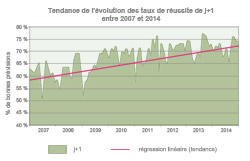

D'autre part, cette évaluation étant effectuée depuis plusieurs années, elle permet de voir l'évolution des performances de prévision. Les schémas ci-dessous représentent l'évolution d'un indice de réussite cumulé pour les trois paramètres.

Méthodes

Il existe plusieurs méthodes de prévision selon le type d’évènements que l’on souhaite prévoir :

- la prévision déterministe pour des échéances de quelques heures à quelques jours – cette technique propose un unique scénario à partir d’une situation initiale ;

- la prévision d’ensemble ou probabiliste pour des échéances au-delà de 3-4 jours – cette technique tient compte de l’incertitude inhérente à tout scénario unique et propose plusieurs simulations à partir de plusieurs descriptions d’une situation initiale ;

- la prévision saisonnière pour faire ressortir des tendances notamment de précipitations et de températures pour le trimestre à venir.

Toutes ces techniques s’appuient sur des modèles numériques dont les résultats sont analysés par des prévisionnistes ou des climatologues.

En Nouvelle-Calédonie, les trois méthodes sont utilisées.

Prévision déterministe

A partir de toutes les observations à un instant T, on détermine ce qu’on appelle l’ « état initial de l’atmosphère ». Les modèles numériques calculent et proposent un scénario d’évolution des paramètres météorologiques (pression, température, etc.) à partir de cet état initial et ce pour différentes échéances allant de quelques heures à quelques jours.

Pour plus d'informations, consulter l'onglet Prévision numérique.

Il existe plusieurs modèles numériques : le premier travail du prévisionniste est donc de sélectionner celui avec lequel il va travailler. Pour cela, il vérifie le « calage » de chaque modèle sur le temps présent, ce qui lui permet de déterminer celui qui se rapproche le plus de la réalité : en effet, si le modèle prévoit mal la très courte échéance, le risque d’erreur devient énorme pour les échéances plus lointaines.

Le prévisionniste va ensuite analyser l’ensemble des informations fournies par le modèle et en dégager un scénario « corrigé » en tenant compte des limites du modèle et en s’appuyant sur sa connaissance du climat calédonien et de ses particularités parfois très localisées (consulter l'onglet Prévision en Nouvelle-Calédonie :

- si le modèle est bien calé, il aura peu ou pas de corrections à apporter ;

- si en revanche le modèle propose une prévision à très courte échéance qui est décalée par rapport à la réalité, le prévisionniste devra apporter les corrections qui lui semblent nécessaires.

Enfin, une fois le scénario établi pour les différentes échéances, il va les traduire de façon à les rendre intelligibles pour le grand public en rédigeant des bulletins et en produisant des cartes qui seront diffusés sur différents supports.

Prévision probabiliste

A chaque étape de la prévision, il y a des incertitudes qui peuvent diminuer la qualité de la prévision finale. Par exemple, les observations ne sont pas toujours parfaitement homogènes et les modèles sont des représentations nécessairement incomplètes et imparfaites du fonctionnement de l’atmosphère. D’autre part, l’atmosphère a un comportement chaotique : deux situations initiales très proches peuvent conduire à des situations très différentes quelques heures et a fortiori quelques jours plus tard.

Les deux premières sources d’incertitudes (l'hétérogénéité des mesures et l'imperfection des modèles) sont peu à peu réduites au fur et à mesure de l’amélioration de nos outils. En revanche, notre compréhension du fonctionnement de l’atmosphère, même si elle s’améliore également, ne nous permet pas actuellement de résoudre l'incertitude liée au caractère chaotique de l'atmosphère.

C’est la raison pour laquelle la prévision probabiliste vient compléter la prévision déterministe. Le principe est de réaliser plusieurs scénarios à partir de plusieurs états initiaux de l’atmosphère proches et de les comparer. Si les simulations ont tendance à converger vers des scénarios semblables, leur probabilité d’occurrence est très grande. En revanche, si les scénarios produits sont très différents les uns des autres, la probabilité d’occurrence de chacun s’en trouve diminuée.

Prévision saisonnière

La prévision saisonnière a pour objectif de prévoir les tendances de pluie et de température pour le trimestre à venir. Elle s’appuie sur des modèles qui étudient notamment les interactions entre océan et atmosphère. Dans le Pacifique, la prévision saisonnière est fortement liée aux oscillations du phénomène ENSO (phase neutre, Niño ou Niña).

La méthode de prévision est proche de celle de la prévision probabiliste : le modèle est lancé successivement en faisant faiblement varier les conditions initiales, puis, à partir des scénarios obtenus, une prévision de tendance est établie.

En Nouvelle-Calédonie, la prévision saisonnière est exprimée sous forme de probabilités que la pluie ou la température soient inférieures, conformes ou supérieures aux normales. Dans d’autres services météorologiques, on donne la valeur de l’écart à la normale.

|

Une normale est une moyenne calculée sur 30 ans représentant un état moyen et servant de référence. | |

Consulter le Bulletin Mensuel de Prévision Saisonnière de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Actualités

---------------------------------------- PUBLICITE ---------------------------------------

---------------------------------------- PUBLICITE ---------------------------------------

- Mentions légales

- Droits de reproduction

- Régie publicitaire

- Liens utiles

- Gestion des Cookies

- Aide et contact

, puis aux stades de dépression tropicale modérée puis forte

, puis aux stades de dépression tropicale modérée puis forte  , et enfin cyclone tropical

, et enfin cyclone tropical  . Elles sont actualisées par les prévisionnistes 4 fois par jour et couvrent le bassin Pacifique Sud-Ouest, englobant aussi bien la Nouvelle-Calédonie que Wallis-et-Futuna.

. Elles sont actualisées par les prévisionnistes 4 fois par jour et couvrent le bassin Pacifique Sud-Ouest, englobant aussi bien la Nouvelle-Calédonie que Wallis-et-Futuna.