- Bulletin climatique annuel

Vigilance météorologique

Consultez la carte Pas de BMS

Pas de BMSBulletin climatique annuel

Le vent

Un alizé mi-figue, mi-raisin

Bilan annuel

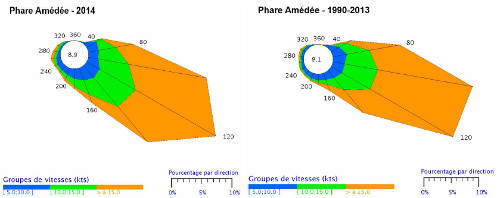

L’alizé est le régime de vent dominant toute l’année en Nouvelle-Calédonie. Il correspond aux vents supérieurs ou égaux à 10 nœuds dont la direction est comprise entre les secteurs 80° (ENE) et 140 ° (SE). Les mesures réalisées au Phare Amédée permettent de bien mettre en évidence l’alizé car, de petite taille et situé à une vingtaine de kilomètres des côtes, l’îlot est peu soumis aux vents générés par les effets locaux (relief, brises de mer, etc.).

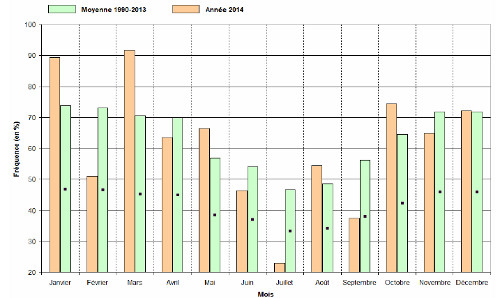

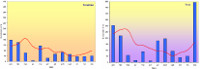

Tout comme en 2013, l'alizé a été dans l'ensemble un peu plus présent qu'à l'accoutumée en 2014. En effet, la figure 23 met en évidence qu'au phare Amédée, ces vents ont représenté un peu plus de 61 % des observations horaires, ce qui représente 223 jours environ, soit presque 6 % de plus que la fréquence normale (environ 210 jours, période 1990-2013)

Les alizés observés au phare Amédée ont soufflé à une vitesse moyenne proche de 13 kt, ce qui est conforme à la moyenne 1990-2013. En revanche, concernant leurs orientations prédominantes, les situations ont plutôt favorisé la direction SE (entre 120 ° et 140 °), au détriment des directions E et ENE (entre 80 ° et 110 °) qui se sont révélées moins fréquentes que d’habitude.

Figure 23 : Roses des vents élaborées à partir des mesures horaires à 10 mètres, moyennées sur 10 minutes. A gauche, rose des vents pour l’année 2014. A droite, rose des vents pour la période 1990-2013. La direction indiquée est celle d’où vient le vent. Les vitesses sont réparties en 3 classes et sont exprimées en noeuds.

Si on analyse pour chaque mois la fréquence des vents moyens horaires inférieurs à 10 kt au Phare Amédée, on constate que 2014 était moins propice aux sorties en bateau à moteur ou à la plage qu’habituellement. En effet, par rapport à la moyenne 1990-2013, l’anémomètre a enregistré 16 % de vents inférieurs à 10 kt en moins. A Nouméa, ce pourcentage se réduit à 11 %.

A Nouméa, février et septembre 2014 sont les mois les plus propices à ces activités : on y comptabilise respectivement 11 % et 13 % de vents inférieurs à 10 kt de plus qu’habituellement. A l’opposé, les mois de janvier et mars présentent les plus faibles proportions de vents inférieurs à 10 kt. Au Phare Amédée, janvier compte 2 jours de vent calme au lieu de 8 et mars, 1 seule journée au lieu de 9 habituellement !

Au vu de ces premières analyses, nous pourrions en déduire que 2014 était plutôt une année favorable aux amateurs de voile. Pour cela, examinons les fréquences des vents moyens horaires supérieurs à 15 kt. Au Phare Amédée, sur l’ensemble de l’année 2014, on comptabilise 157 jours de vents moyens supérieurs à 15 kt contre 159 jours en moyenne entre 1990 et 2013. On s’aperçoit donc que, même si le vent moyen n’était pas aussi calme qu’attendu, il n’était pas non plus particulièrement vigoureux et propice à la voile ! Sur la capitale, les fréquences observées sont un peu plus défavorables : on dénombre 60 jours de vent soutenu au lieu de 67. L’examen mois par mois confirme en revanche la vigueur des vents des mois de janvier et mars, mais également de mai.

Au fil des mois, un alizé capricieux

L’évolution mois par mois

Au cours d'une année, le régime d'alizé est très largement prépondérant de janvier à avril, ainsi que d’octobre à décembre, comme l'illustre la moyenne 1990-2013 en figure 24. En 2014, les alizés se montrent capricieux et présentent, mois après mois, des variations de vitesse en dents de scie.

2014 débute avec un premier trimestre fort contrasté. En effet, janvier et mars sont les mois les plus soumis au souffle des alizés en 2014. Sous l’influence d’un anticyclone sur la mer de Tasman particulièrement actif, les alizés sont présents dans environ 90 % des cas, soit entre 20 et 25 % de plus que la fréquence habituelle. A l’inverse, l’affaiblissement de l’anticyclone de la mer de Tasman ainsi que des passages dépressionnaires (dont Edna) en février entraînent un fléchissement des alizés. Leur fréquence descend à 50 % au lieu des 73 % habituels.

En avril, mai et juin, les alizés sont en moyenne dominants et leur présence est proche de la normale. En juillet, les dépressions d’origine subtropicale, plus nombreuses qu’à l’accoutumée, sont venues contrarier le courant d’alizé en occasionnant sur le pays de fréquents courants d’ouest. Mais en moyenne, le vent s’est montré légèrement plus faible que la normale durant ce mois. En août, les alizés regagnent du souffle grâce à l’anticyclone de la mer de Tasman qui reprend de l’activité. Mais en septembre, cette activité est contrariée par quelques descentes de masses d’air d’origine tropicale, rendant ponctuellement le vent variable. La fréquence des alizés diminue ainsi de moitié par rapport à la moyenne 1990-2013.

Les alizés finissent l’année en beauté, au grand dam des amoureux de la mer d’huile ! La fréquence des alizés est en effet proche de la normale d’octobre à décembre.

Figure 24 : Fréquences mensuelles des alizés durant l’année 2014 et sur la période 1990-2013,

calculées au phare Amédée à partir des données de vent moyens horaires.

Les vents les plus violents de l’année 2014 ont soufflé lors du passage de la dépression tropicale modérée June. C’est le 18 janvier que June passe au plus près de la Grande Terre, engendrant par conséquent les rafales les plus fortes. L’anémomètre de Montagne des Sources enregistre la rafale la plus forte de l’année, d’une valeur de 156 km/h et de secteur nord. C’est à peine 3 km/h de plus que la rafale la plus forte de l’année 2013, engendrée par la dépression tropicale modérée Freda.

| précédent |

Les températures

Une année globalement chaude

Bilan annuel

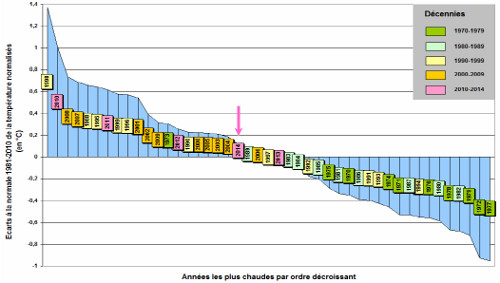

Selon Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), « 2014 est, en regard des valeurs nominales, l’année la plus chaude jamais observée, bien qu’il y ait très peu de différence entre les trois années les plus chaudes », c’est-à-dire entre 2005, 2010 et 2014. Ce record est d’autant plus remarquable qu’il s’est produit malgré l’absence d’un véritable épisode El Niño.

En Nouvelle-Calédonie, l’année 2014 a été légèrement plus chaude que la normale. Pour un ensemble de 14 stations représentatives du climat calédonien, la moyenne des anomalies de températures est de +0,1 °C, ce qui place l’année 2014 au 20ème rang des années les plus chaudes depuis 1970.

Figure 20 : Écarts à la normale des indices de température normalisés, en Nouvelle-Calédonie de 1970 à 2014, classées par ordre décroissant. Pour une année donnée, la température moyenne est calculée pour un ensemble de 14 stations. L’écart, appelé aussi anomalie, est calculé par rapport à la moyenne des températures moyennes calculée pour la période de référence 1981-2010.

La température la plus faibleCette nuit du 8 juillet, la Nouvelle-Calédonie s’endort sous un ciel étoilé, dégagé de tout nuage, sous l’influence d’un puissant anticyclone situé sur la mer de Corail. C’est donc en toute logique qu’au petit matin du 9 juillet, les Calédoniens et notamment les habitants d’Ouvéa se réveillent dans la fraîcheur : 5,2 °C est la température la plus basse, mesurée par le bénévole de La Roche. Bien que cette température se situe 9 °C en dessous de la normale, Ouvéa a connu des nuits bien plus fraîches en pareille saison. En effet, le record de minimale au mois de juillet remonte à 1979 avec 2,8 °C. |

La température la plus élevéeIl a fait très chaud le 14 décembre. C’est à Port-Laguerre que notre bénévole a mesuré la valeur maximale de cette journée avec 37,7 °C, soit presque 6 °C au-dessus de la normale.Cette hausse sensible de la température est due à une dépression sur la mer de Corail qui oriente un flux de nord à nord-ouest sur le pays apportant une masse d’air chaude et humide. La façade ouest de la Grande Terre et les îles Loyauté sont les plus affectées avec des températures dépassant largement les 30 °C. |

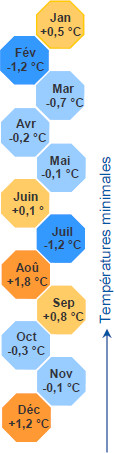

Les températures minimalesEn 2014, les températures minimales quotidiennes, généralement mesurées en fin de nuit, ont été en moyenne très proches des valeurs normales (période 1981-2010). Si on classe les 45 années depuis 1970 en fonction de leur température minimale moyenne, on constate que l’année 2014 et ses 18,9 °C occupe le 22ème rang des années les plus chaudes, c’est-à-dire une position quasiment médiane. Les nuits du premier trimestre ont été moins chaudes que d’habitude. Février, en particulier, bat des records de « fraîcheur ». En effet, ses nuits se placent à la 6ème place des nuits de février les plus fraîches depuis 1970. Avec une température minimale moyenne de 20,7 °C, les stations de Koné et Ouanaham n’ont jamais connu des minimales aussi basses pour un mois de février depuis ces 45 dernières années. En avril, mai et juin, les températures minimales sont proches des normales. Puis c’est de nouveau la dégringolade du mercure en juillet. Les régimes d’alizé et un ciel souvent dégagé la nuit sous influence anticyclonique favorisent le rafraîchissement de la masse d’air. Les nuits de juillet battent ainsi des records de fraîcheur. Pour un ensemble de 14 postes, si on compare les minimales de 2014 avec celles mesurées depuis 1970, toutes intègrent le top 10 dans le classement des minimales les plus faibles pour un mois de juillet. La côte Est et les îles Loyauté sont les endroits les plus concernés par cette baisse des minimales. Ouanaham est de nouveau à l’honneur : avec une température minimale moyenne de 12,2 °C, cette station n’avait jamais connu une telle fraîcheur nocturne en juillet. Entre juillet et août, nous passons d’un extrême à un autre. Une descente de masse d’air d’origine tropicale au cours de la dernière décade rend les nuits du mois d’août bien chaudes en moyenne. La moyenne des minimales quotidiennes d’août 2014 se situe au 2ème rang des valeurs les plus chaudes de ces 45 dernières années, les nuits d’août 1998 restant les plus chaudes jamais observées. En septembre, les minimales restent encore élevées mais diminuent en octobre et novembre pour atteindre des valeurs proches des normales. Enfin, l’année se termine chaudement avec un mois de décembre qui se situe en 6ème position dans le classement des nuits de décembre les plus chaudes de ces 45 dernières années. Les températures maximalesEn 2014, les températures maximales quotidiennes, généralement mesurées dans l’après-midi, ont été en moyenne légèrement au-dessus des valeurs normales (période 1981-2010), de + 0,2 °C environ. De janvier à mai, les températures maximales sont en moyenne proches des normales de saison, à l’exception du mois d’avril, durant lequel la moyenne des maximales a souvent dépassé les 30 °C sur la Grande Terre. Un vent généralement plus faible sur le pays a permis un réchauffement diurne des sols plus important que d’habitude, entraînant la hausse des températures sous abri en journée. Avril se place ainsi à la 4ème place du classement des températures maximales les plus élevées pour un mois d’avril depuis 1970. Les journées du trimestre juin/juillet/août, correspondant à la saison fraîche, se sont montrées plus chaudes que d’habitude en moyenne. Seules les maximales de juillet ont été conformes à la saison. Le mois de juin se place en 9ème position du classement des journées les plus chaudes pour un mois de juin. De la même façon, août occupe la 6ème place. Finalement, la douceur attendue entre juin et août s’est plutôt manifestée durant les derniers mois de l’année, retardant la chaleur estivale. En septembre et octobre, en effet, les journées n’ont pas été aussi chaudes qu’habituellement, en raison d’une forte couverture nuageuse au cours de ces deux mois, mais également d’un alizé vigoureux limitant le réchauffement diurne en octobre. En novembre, le mercure grimpe timidement mais sûrement. Ce n’est finalement qu’en décembre que les vraies chaleurs estivales se font ressentir, sous l’influence de masses d’air d’origine tropicale chaudes et humides. C’est durant ce dernier mois que les températures les plus élevées de l’année 2014 ont été enregistrées. |

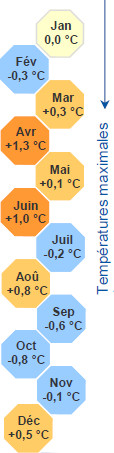

Fig. 21 : Écarts à la normale des indices de température normalisés.  |

Zoom sur la capitale

A Nouméa, la température moyenne annuelle s’établit à 23,5 °C, ce qui représente seulement - 0,1 °C d’écart à la normale 1981-2010. Comparée à la température moyenne des 45 dernières années, cette valeur situe l’année 2014 au 19ème rang des années les plus chaudes.

Les températures minimales

En moyenne, les nuits de 2014 sont plus chaudes que la normale. La température minimale annuelle est de 20,8 °C, soit + 0,3 °C au-dessus de la normale. Par rapport aux années précédentes depuis 1970, les minimales de 2014 se situent au 10ème rang des minimales les plus élevées.

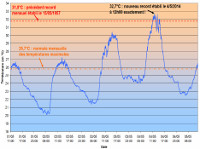

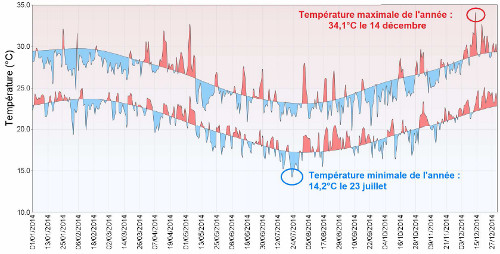

La figure 22 montre que les nuits les plus chaudes ont été observées au cours du 2ème semestre, notamment en août et en décembre. La nuit du 21 décembre est la plus chaude avec 25,1 °C. Sans surprise, la nuit la plus fraîche a eu lieu le 23 juillet avec une minimale de 14,2 °C.

Les températures maximales

En ce qui concerne les températures maximales, elles sont de 26,1 °C en moyenne, soit légèrement inférieures à la normale (– 0,5 °C). Par rapport aux années antérieures depuis 1970, l’année 2014 occupe une place médiane dans le classement des maximales les plus élevées. Comparées aux journées de ce début de siècle, les journées de 2014 sont parmi les moins chaudes avec celles de 2000, 2006 et 2013.

Comme le montre la figure 22, les journées ont régulièrement été bien plus fraîches qu’à l’accoutumée, sauf en avril et en décembre où des pics de chaleur nocturne ont eu lieu. Le premier trimestre ainsi que septembre et octobre se démarquent par des journées beaucoup plus fraîches que la normale. D’ailleurs, la maximale la plus basse de 19,8 °C a été mesurée durant la journée du 8 septembre. La journée la plus chaude est celle du 14 décembre avec une maximale de 34,1 °C.

Figure 22 : Évolution par rapport aux normales des températures quotidiennes minimales et maximales à la station de Nouméa au Faubourg Blanchot entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

Figure 22 : Évolution par rapport aux normales des températures quotidiennes minimales et maximales à la station de Nouméa au Faubourg Blanchot entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

La courbe du haut représente la normale de température maximale quotidienne et celle du bas, la normale de température minimale quotidienne. Les zones rouges (respectivement bleues) symbolisent les périodes durant lesquelles les températures ont été au-dessus (respectivement en dessous) de la normale.

| précédent | suivant |

Les phénomènes marquants

Deux dépressions tropicales modérées lors de la saison cyclonique 2013-2014

Un week-end de mai caniculaire

Le retour avorté d’El Niño

Une sécheresse inquiétante

Parmi les phénomènes marquants de 2014, celui qui aura le plus préoccupé les Calédoniens et en particulier le monde agricole est sans nul doute la sécheresse météorologique qui s’est manifestée de mars à juillet. Malgré le retour de conditions plus humides en fin d’année, la surveillance de la sécheresse s’est poursuivie sans relâche jusqu’à la fin de l’année 2014. Deux pages sont consacrées au bilan et aux causes de ce phénomène dans la partie « Précipitations ».

| suivant |

Bulletin climatique annuel 2015

Après le passage de deux épisodes pluvieux importants en début de période, l’année 2014 a été marquée par un ciel particulièrement avare en précipitations jusqu’au mois de juillet. Les pâturages jaunis des éleveurs bovins à l’approche de l’hiver austral et le niveau anormalement bas du lac de Yaté sont les preuves patentes des déficits pluviométriques révélés par le réseau de mesure. Pour autant, l’épisode de 2014 rivalise-t-il en intensité et en durée avec les grandes sécheresses passées de 1993-1995 ou de 1972-1973 ?

Pour répondre à ces questions, mais aussi pour analyser les températures et le vent observé cette année en Nouvelle-Calédonie, nous vous invitons à lire les pages qui suivent.

Les climatologues qui ont rédigé ce document sont également fiers de vous présenter le premier bilan de l’activité électrique de l’histoire de la météorologie calédonienne. Grâce au tout premier réseau de détection de la foudre, opérationnel depuis novembre 2013, nous allons savoir qui des cyclones ou des orages isolés génèrent le plus d’activité électrique et quantifier de manière objective le risque de foudroiement sur l’ensemble du pays.

(Pour plus d’informations sur le réseau de mesure de l’activité électrique : www.meteo.nc/observations/activite-orageuse)

Sommaire :

Les précipitations

un déficit sous surveillance

Bilan annuel

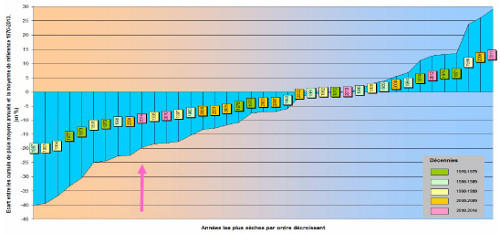

En moyenne sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, le bilan pluviométrique de l’année 2014 est inférieur aux normales, malgré l’absence d’El Niño dans l’océan Pacifique équatorial. Le déficit annuel moyen calculé sur 22 postes pluviométriques est de -20 % environ, ce qui place l’année 2014 au 10ème rang des années les plus sèches depuis 1970 (fig. 5). Une période de sécheresse a frappé le pays de mars à juillet expliquant ce déficit annuel.

Figure 5 : Écarts entre les cumuls annuels moyens de précipitations et la moyenne de référence 1970-2013,

de 1970 à 2014, classés par ordre croissant.

Par rapport au déficit annuel moyen global, Lifou et Poindimié creusent l’écart avec un déficit de –35 % environ. A contrario, sur l’extrême nord de la Grande Terre à partir de Voh, ainsi que sur les communes de Thio et Poya, nos pluviomètres ont recueilli en 2014 autant de précipitations que la normale.

Les pluies de 2014 en quelques chiffres

Le cumul le plus faibleIl a été mesuré à la station automatique de Bouraké et vaut exactement 558,3 mm Cette quantité est inférieure à la normale (–23 % environ). |

Le cumul le plus élevéSans grande surprise, c’est notre bénévole de Galarino, habitué aux conditions humides régnant au pied du Mont Panié, qui a relevé cette année le cumul annuel le plus élevé : 3 414 mm. L’écart à la normale est toutefois plutôt faible : -5 %. |

L’épisode le plus intenseTrois épisodes de fortes pluies ont eu lieu durant l’année 2014 : du 17 au 19/01 (June), du 03 au 06/02 (Edna) et le 15/12. Ces trois épisodes se valent en intensité. Pour ces 3 périodes, les plus forts cumuls en 24 h valent respectivement 315,4 mm (Pouebo), 317 mm (Méa) et 311 mm (Montagne des Sources). |

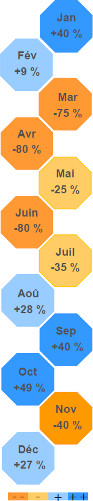

Les précipitations au fil des mois...

Premier trimestre : la saison des pluies s’achève précocementLe premier trimestre débute avec un bilan pluviométrique excédentaire de l’ordre +25 % en moyenne sur le pays pour les mois de janvier et de février. |

Figure 9 : Écarts des cumuls mensuels de précipitations par rapport aux normales 1981-2010. |

|

Figure 7 : Le pont de Gélima sous la pluie le 4 février 2014, à Canala (Source : Les Nouvelles Calédoniennes). |

Janvier a été copieusement arrosé dans l’ensemble. D’une part, de nombreux courants d’est ont favorisé le développement de systèmes orageux arrosant surtout les îles Loyauté, le nord et l’est de la Grande Terre. D’autre part, la dépression tropicale modérée June a engendré des pluies exceptionnelles sur l’extrême nord et la moitié est de la Grande Terre du 17 au 19 janvier. |

|

|

En février, les pluies ont été peu fréquentes puisqu’on comptabilise 7 jours au lieu des 14 habituellement dénombrés. Quelques épisodes pluvieux auront néanmoins suffi à faire déborder les pluviomètres. L’essentiel des précipitations provient en effet des systèmes dépressionnaires qui ont sévi du 3 au 6 février (fig. 7) et ont principalement concerné la Grande Terre. Mars clôt le trimestre sur une note inhabituelle pour la saison. L’ anticyclone mobile de la mer de Tasman, particulièrement actif, a maintenu le pays à l’écart d’une zone de très fortes précipitations, repoussée au nord du 15ème sud. Une atmosphère relativement sèche s’est donc installée sur tout le pays, si bien qu’à la fin du mois, on enregistre un déficit moyen global d’environ 80 %. Le centre de la Grande Terre et la zone Voh-Koné-Pouembout (VKP) sont les régions les plus affectées. A Voh, le déficit s’élève à plus de 95 % ! |

||

Figure 8 : Pâturages « à sec » fin juillet à Pouembout - basse plaine alluviale (Source : Olivia Yu). |

De mars à juillet : une sécheresse tenaceMars n’a fait qu’annoncer une sécheresse qui allait durer plusieurs mois. En effet, en avril, un temps sec sévit toujours sur le pays. Sur la zone VKP par exemple, il n’a plu qu’une seule journée au lieu de 7 habituellement au mois d’avril. En mai, des courants d’est humides apportent un peu de répit et atténuent temporairement le déficit hydrique. Mais la sécheresse est tenace et prend des proportions inquiétantes en juin, en particulier sur la côte Est autour de Houaïlou, sur l’extrême nord de la Grande Terre et aux îles Loyauté. Le déficit y avoisine les 90 % en moyenne. Les quelques pluies du mois de juillet ne permettent pas de reverdir les pâturages, comme l’illustre la photo ci-contre. |

|

D’août à octobre : des pluies bienvenues au cœur de la « saison sèche »Paradoxalement, le temps a été plus humide durant la saison sèche. En août, le pays est soumis à de nombreux passages perturbés apportant des pluies salvatrices. Cependant, certaines zones accusent encore un manque en eau. C’est le cas du Grand Nouméa, de la zone VKP et d’Ouvéa où les déficit avoisinent 40 %. En septembre, les pluies sont plus généralisées et les hauteurs d’eau cumulées sont supérieures aux normale de 40 %, avec un avantage pour la moitié sud de la Grande Terre, Maré et Ouvéa. En octobre, le bilan moyen est certes excédentaire mais les pluies substantielles ne concernent que le tiers nord de la Grande Terre et les îles Loyauté. Une fin d’année en demi-teinteLe ciel de ce début de saison cyclonique se montre avare en précipitations, en particulier sur la Grande Terre qui ne reçoit que la moitié du cumul habituellement attendu en novembre. L’année se termine toutefois avec de la pluie et des orages. En effet, entre des alizés d’est porteurs d’une masse d’air humide et une dépression assez active en mer de Corail, les pluies ont été excédentaires en décembre, sauf sur le Grand Nouméa soumise à un déficit d’environ 50 %. |

||

zoom sur la sécheresse

L’année 2014 se caractérise en Nouvelle-Calédonie par une sécheresse météorologique généralisée de quelques mois.

Une sécheresse météorologique avérée

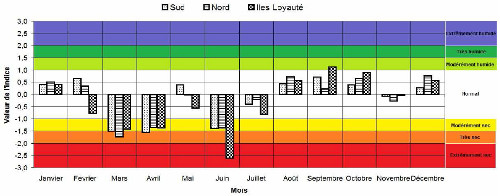

Avec des cumuls mensuels parmi les plus faibles pour ce mois depuis le début de nos mesures, c’est en mars que débute l’épisode de sécheresse météorologique* de l’année 2014. Toute la Nouvelle-Calédonie est affectée par un manque de précipitations patent qui perdure jusqu’en juillet malgré une courte et légère embellie en mai. Le calcul de l’indice pluviométrique mensuel, dont l’évolution est présentée en figure 10, montre que ce sont surtout mars, avril et juin qui présentent les déficits les plus exceptionnels. En mars et avril, les déficits mensuels peuvent être qualifiés de modérés à très élevés. En juin, ils sont modérément bas sur la Grande Terre, voire extrêmement bas aux îles Loyauté. Ce n’est qu’à partir du mois d’août que la Nouvelle-Calédonie renoue durablement avec des conditions plus pluvieuses que la normale.

* La sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations. Il ne faut pas la confondre avec la sécheresse agricole caractérisée par un déficit en eau des sols superficiels ni avec la sécheresse hydrologique qui se manifeste lorsque lacs, rivières ou nappes souterraines montrent des niveaux anormalement bas.

Figure 10 : Évolution de l’indice pluviométrique normalisé calculé sur un mois pour la Grande Terre et les Loyauté.

Exceptionnelle en intensité mais d’une durée limitée

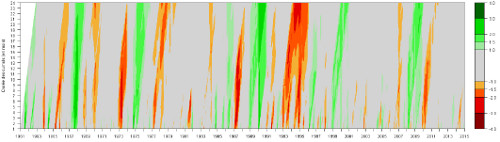

Si on additionne les quantités de précipitations sur des durées comprises entre 1 et 24 mois et que l’on compare les résultats obtenus entre 1961 et 2014, on se rend compte qu’en 2014, certains cumuls sont certes exceptionnellement faibles mais ils ne concernent que des périodes courtes (inférieures à 10 mois). Le graphique ci-dessous représente sous forme de flammes, l’intensité des anomalies de pluies mesurées à La Foa entre janvier 1961 et décembre 2014 pour différentes durées de cumul. Plus la flamme rougeoie, plus la sécheresse est sévère ; plus la flamme est allongée, plus la période de sécheresse est longue. On remarque ainsi que les déficits observés en 2014 à La Foa sont très importants (rouge) mais que cette sécheresse n’a pas l’ampleur de celles remarquées en 2010, de 1993 à 1995, en 1987 ou en 1973.

Figure 11 : Graphique à flammes représentant l’évolution de la valeur de l’indice normalisé des pluies pour la station de La Foa entre janvier 1961 et décembre 2014 et pour des durées de cumul variant de 1 à 24 mois. Plus la flamme rougeoie (verdoie), plus le déficit (l’excédent) est marqué ; plus la flamme est allongée, plus la période sèche (humide) est longue. La couleur grise indique des conditions pluviométriques proches de la normale.

La sécheresse météorologique de 2014 s’est d’abord caractérisée par un mois de mars exceptionnellement sec. Pour expliquer ces déficits records, l’examen des différents paramètres météorologiques montre que l’atmosphère aux abords de la Nouvelle-Calédonie était d’une part défavorable à l’intrusion d’un air chaud et humide d’origine tropicale et d’autre part propice au transport d’un air particulièrement sec dans le flux d’alizé.

- L’Oscillation de Madden-Julian (MJO) est une onde atmosphérique d’échelle planétaire particulièrement active pendant la saison chaude. Elle se manifeste notamment par une zone de fortes précipitations longue de quelques milliers de kilomètres qui se déplace le long de l’équateur de l’océan Indien à la moitié ouest de l’océan Pacifique. Cette première zone pluvieuse est suivie dans son sillage par une zone tout aussi vaste où, à l’opposé, règnent des conditions atmosphériques défavorables aux fortes précipitations. En mars 2014, nos analyses montraient que la MJO était active et que la zone « sèche » de la MJO surplombait la Nouvelle-Calédonie. La MJO s’est donc pour ainsi dire opposée aux fortes précipitations qui tombent habituellement sur le Caillou au mois de mars, contribuant ainsi aux déficits pluviométriques observés.

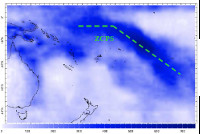

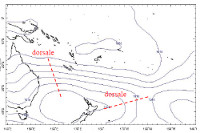

- Visible sur les images satellite sous la forme d’une large bande pluvio-orageuse persistante et s’étendant sur quelques milliers de kilomètres, la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) est la principale source de précipitations dans le Pacifique sud-ouest. Pendant l’été austral, la ZCPS atteint son intensité maximale ; elle est alors orientée selon un axe nord-ouest/sud-est, des îles Salomon au sud-est de la Polynésie Française. D’une semaine à l’autre, l’emplacement de la ZCPS est fluctuant, si bien qu’il arrive fréquemment pendant l’été que la Nouvelle-Calédonie se retrouve sous son joug. Or, en mars 2014, le puissant anticyclone mobile de la mer de Tasman était positionné en moyenne au nord-est de sa position habituelle, si bien que la pression atmosphérique au niveau de la mer était anormalement élevée au sud immédiat de la Nouvelle-Calédonie. Ces conditions atmosphériques au sud du tropique étaient défavorables à une incursion de la ZCPS dans le ciel calédonien, cette dernière stagnant à l’est de sa position habituelle (fig. 12).

- Le flux d’alizé était de surcroît anormalement sec. En effet, l’anticyclone de la mer de Tasman se prolongeait par un axe de hautes pressions orienté ouest-est et situé entre 30°S et 35°S (fig. 13). Caractérisé par des mouvements descendants, cet axe (appelé également " dorsale ") a provoqué un assèchement des basses couches de l’atmosphère entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. On constate d’autre part la persistance d’une deuxième dorsale à l’ouest de la Nouvelle-Calédonie, d’axe sud-nord. En renforçant anormalement le flux d’alizé (28 jours au lieu de 22), c’est elle qui a contribué au déplacement vers le nord des masses d’air très sèches entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.

Des mois de sécheresse, une pluie de records !

- Avec un cumul moyen sur le pays de 52 mm, mars 2014 est le 2ème mois de mars le plus sec en Nouvelle-Calédonie depuis 1961, après mars 1984 au cumul moyen de 40 mm.

- Si on additionne les quantités de pluie tombées entre mars et juin, on trouve un total de 260 mm environ. Cette valeur est la plus faible depuis 1961 après l’année 1977 qui enregistrait pour la même période environ 250 mm.

- Entre mars et juin, de nombreuses stations ont mesuré des cumuls mensuels parmi les plus bas jamais enregistrés. La station de Hienghène par exemple, ouverte en 1937, a relevé seulement 8,4 mm en avril, battant à plate couture le précédent record d’avril 2001 avec 21,0 mm !

| précédent | suivant |