- Comprendre la météo

- Observation

Vigilance météorologique

Consultez la carte Pas de BMS

Pas de BMSObservation

Moyens techniques

De nombreux moyens ont été développés pour mesurer les conditions atmosphériques en surface et en altitude. Météo-France Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un réseau de mesure réparti sur l'ensemble des territoires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.

Stations au sol

Il y a environ 90 stations au sol réparties sur l'ensemble du territoire calédonien, et 6 à Wallis-et-Futuna.

Il existe plusieurs types de stations au sol, sur terre et en mer :

- une cinquantaine de stations automatiques qui enregistrent chacune un certain nombre de paramètres et transmettent leurs données automatiquement toutes les heures ou toutes les ½ heures au service central du Faubourg à Nouméa. Elles peuvent mesurer :

|

|

|

|

|

|

|

|

La température et l’humidité sont mesurées sous abri afin de s’assurer que les mesures ne sont pas faussées par la pluie et le rayonnement direct du soleil. Ces abris existent sous différents formats et formes (voir photos ci-dessous), mais tous respectent des normes internationales pour assurer une ventilation naturelle aux instruments. Elle est fixée de telle façon que les instruments soient à 1,5 m de hauteur.

|

|

|

||

| Parc à instruments de Bourail | Parc à instruments de Ouanaham (Lifou) | Station du Faubourg à Nouméa |

Les 11 stations sur aérodromes constituent une sous-catégorie des stations automatisées car elles comprennent des instruments spécifiques : un visibilimètre qui indique le coefficient d’extinction de l’atmosphère, un télémètre à nuages qui estime la hauteur de la base des nuages (voir Couverture nuageuse dans Paramètres) ainsi qu’un capteur « temps présent » qui permet d’identifier les précipitations.

Elles sont capables d'envoyer des messages aéronautiques de façon automatique (METAR auto) et disposent d'un système de calcul qui permet d'estimer la convection, c'est- à-dire le risque de développement de très gros cumulus ou de cumulonimbus et donc d'orage : ce système s'appelle MACMA (Mention de l'Activité Convective dans les METAR Auto).

Pour en savoir plus sur les METAR auto, consulter les Rapports d'activités 2013 (p6) et 2014 (p7).

Consultez les pages réservées à l'aviation en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

- une quarantaine de stations dites « bénévoles » qui mesurent les précipitations et pour certaines, la température. Elles sont tenues par des personnes non météorologues qui relèvent les informations chaque jour et les notent sur un formulaire qu’ils/elles envoient au service central (et plus spécifiquement à la division Climatologie) tous les mois. Le matériel est fourni par le Service de la Météorologie et une petite formation est dispensée à chaque bénévole.

| Zooms sur quelques stations bénévoles, extraits des rapports d'activité. | ||||

|

|

|

||

| RA 2011 (p10) | RA 2012 (p10) | RA 2013 (p10) | ||

- des capteurs embarqués sur des navires : à part les images satellites, nous disposons de très peu d'observations en mer, que ce soit dans le lagon ou au large. Pourtant, l'insularité rend ces informations particulièrement intéressantes pour la Nouvelle-Calédonie, d'autant que la zone de responsabilité de Météo-France Nouvelle-Calédonie ne se limite pas à l'archipel. Les observations sont effectuées hors quai toutes les heures où que soit le navire et comprennent des mesures de pression, température, humidité, vent et température de l'eau, ainsi qu'une estimation de la hauteur et de la direction de la houle.

Actuellement, trois bateaux sont équipés, dont l'Alis, navire de l'IRD, et le Louis Hénin, navire des Phares et Balises (DITTT).

D'autre part, en plus des données fournies par l'Alis, le Service de la Météorologie reçoit les données de navires de croisières équipés par d'autres centres météorologiques (pour plus d'informations sur le programme VOS - Voluntary Observing Ships, consulter le site dédié ou la page d'information de l'OMM - en anglais)

|

Pourquoi les stations ne mesurent-elles pas toutes l’ensemble des paramètres ? | |

| Certains phénomènes ou paramètres sont très et d’autres, plus généraux. Ainsi, tous les postes, automatiques ou bénévoles, mesurent la quantité de précipitations. En revanche, nous ne disposons que de X points de mesure pour la pression par exemple. Le choix d’installer un capteur ou non tient donc compte de l’intérêt de l’information fournie pour la prévision et/ou la climatologie mais aussi du coût du matériel et de son entretien. | ||

Observation humaines : le tour d'horizon

Le tour d’horizon comprend :

- une observation des nuages qui permet de déterminer leur nature, leur hauteur et la couverture (voir la partie Couverture nuageuse dans Paramètres) ;

- une estimation de la visibilité horizontale ;

- une observation du temps présent (nature et type de précipitations, brouillard, orage, etc.).

Actuellement, seuls les prévisionnistes aéronautiques de l’aérodrome de Magenta effectuent des tours d’horizon. En leur absence et sur toutes les autres stations aéronautiques, ces observations sont effectuées par des instruments (voir plus haut Stations au sol).

Tour d'horizon de la station de Magenta (2006) Tour d'horizon de la station de Magenta (2006) |

Radiosondage

|

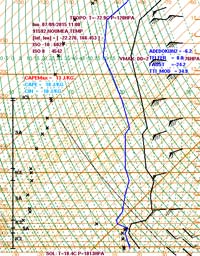

Le radiosondage permet d’effectuer des mesures du sol jusqu’à 20 à 25 km d’altitude et donc d’établir ce qu’on appelle le « profil vertical de l’atmosphère ». Pour cela, on envoie dans le ciel une station météorologique miniaturisée (la radiosonde) accrochée à un ballon gonflé avec un gaz peu dense (hélium ou dihydrogène). La radiosonde contient des capteurs mesurant la pression, la température et l’humidité, ainsi qu’un GPS qui permet de déduire la direction et la force du vent en fonction du déplacement de la sonde. Elle effectue une mesure toutes les secondes et les transmet en temps réel à une station de réception au sol. |

|

|

Le ballon s’élève à vitesse constante et connue (environ 300 m/min). Au fur et à mesure de son élévation, la pression de son environnement décroît et le ballon grossit jusqu’à éclater en plein de petits morceaux à un peu plus de 32 km d’altitude. En Nouvelle-Calédonie, deux radiosondages sont effectués chaque jour à des heures fixées de façon internationale : 00 UTC et 12 UTC, ce qui correspond à 10 h et 22 h locales à Nouméa. Les lâchers des (environ) 170 stations de radiosondage réparties dans le monde, que ce soit sur terre ou à partir de certains navires, sont en effet effectués au même moment. |

Auparavant lâché manuellement, le radiosondage a été automatisé en juin 2016. Un automate, appelé robotsonde, réalise de manière autonome les 2 lâchers quotidiens. Des interventions humaines 2 fois par semaine restent toutefois nécessaires pour la préparation robot.

Les informations fournies sont importantes pour la prévision :

|

|

|

| Exemple d'émagramme (RS du 07/09/15 à 12 UTC) | ||

Pour plus d'explications sur l'utilisation du RS et de l'émagramme, cliquer ici (p48-49).

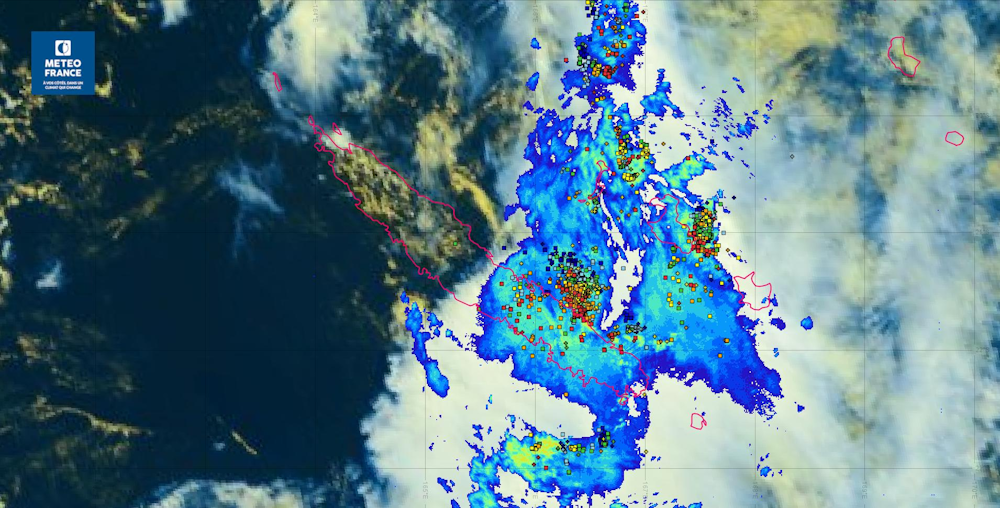

Réseau de mesure de la foudre

Définitions

L’orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par l’occurrence d’éclairs et de tonnerre. Il se produit exclusivement en présence de cumulonimbus, nuage à très fort développement vertical et siège de mouvements très intenses : au sein de ce nuage, les gouttes d’eau et les cristaux de glace s’entrechoquent violemment et se chargent électriquement.

Les éclairs peuvent se produire à l’intérieur d’un même nuage, entre deux nuages ou entre un nuage et le sol : dans ce dernier cas, on parle plus spécifiquement de foudre.

La foudre est un phénomène potentiellement dangereux : l’intensité d’un éclair nuage-sol est de l'ordre de plusieurs centaines de kiloampères (kA).

Les conséquences peuvent être dramatiques pour les êtres vivants comme pour les biens : le foudroiement peut provoquer la mort mais aussi des incendies, des destructions de bâtiments, des dommages électriques, etc., entraînant parfois des dommages secondaires comme la coupure des communications ou d’autres services, la perte d’information, etc.

Pour les météorologues, mesurer l’activité électrique a bien entendu une utilité pour la prévision mais également pour affiner l'observation sur les aérodromes. Toutes les données recueillies permettent également d’étudier les phénomènes orageux dans notre région et enrichiront les études climatologiques. Toutefois, le réseau de mesure calédonien n’étant opérationnel que depuis le 29 juillet 2014, il faudra plusieurs années de mesures pour obtenir des statistiques représentatives, notamment en ce qui concerne le niveau kéraunique.

|

Le niveau kéraunique correspond au nombre de jours d'orage par an en un lieu donné. |

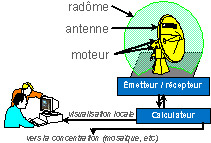

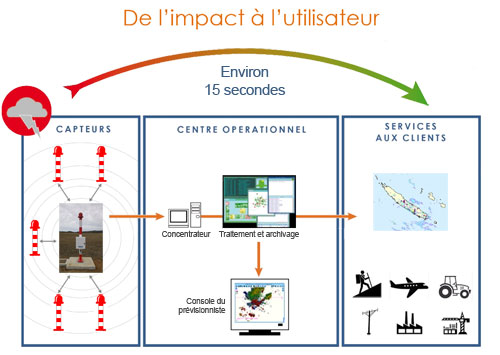

Le principe de la mesure

| Lorsqu’un éclair se produit, il génère une impulsion électromagnétique qui se propage dans toutes les directions. Cette impulsion peut être enregistrée par des capteurs basse fréquence capables de donner des indications sur l’intensité et la direction des impacts, ainsi que de dater leur observation par chaque capteur avec une précision temporelle de l’ordre de la microseconde. Les informations sont envoyées en temps réel à un logiciel appelé « concentrateur ». En combinant les données enregistrées par les différents capteurs, le concentrateur détermine la localisation et le moment exact de la décharge électrique. Trois capteurs au minimum sont nécessaires afin d’effectuer des calculs par triangulation et à partir des différents temps d’arrivée du signal à chaque instrument. |

|

|

| Capteur foudre - aérodrome de Lifou | ||

Le transfert et le traitement des données s’effectuent très rapidement. Ainsi, les localisations des arcs électriques sont visualisables sur écran environ 15 secondes après leur occurrence.

Le réseau calédonien

En Nouvelle-Calédonie, le réseau de mesure est constitué de cinq capteurs installés sur aérodromes à Koné, Koumac, La Tontouta, Lifou et Maré.

Le système de concentration, traitement, production et archivage est situé au Service de la Météorologie à Nouméa.

Radars

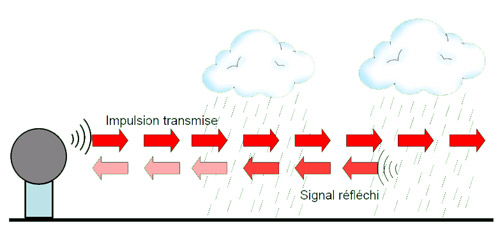

Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations et d’en mesurer l’intensité.

Ils sont constitués

|

|

|

Principe de la mesure radar |

L'antenne parabolique émet les ondes par impulsions de très courte durée (1 à 2 microsecondes) : l'intervalle entre deux impulsions permet la réception des ondes réfléchies par les précipitations. L'antenne effectue un premier tour à 0° puis l'élévation augmente à chaque tour afin d'effectuer des mesures en 3 dimensions et donc d'estimer l'intensité des précipitations du sol jusqu'en altitude. Le balayage complet prend 5 minutes.

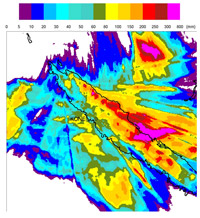

Les informations enregistrées par le ou les radar(s) sont transmises à un concentrateur et traitées pour être visualisées et combinées sous forme d’images grâce à une échelle de couleurs représentatives des différentes intensités de précipitations : une image est produite toutes les 5 minutes.

En Nouvelle-Calédonie, nous disposons de trois radars afin de couvrir l’ensemble du territoire malgré l’obstacle que constitue la chaîne centrale. Leur portée est de 400 km mais on estime que leurs indications sont vraiment fiables jusqu’à 150-200 km.

|

RADAR (“Radio Detection And Ranging” ~ detection et télémétrie par ondes radioélectriques) |

| Les tous premiers radars ont été développés au début du XXe s. pour détecter la présence de bateaux dans le brouillard afin d'éviter les collisions. Pendant la 2ème guerre mondiale, ils ont été utilisés en Angleterre pour repérer les aviosn ennemis. Les opérateurs se sont rendus alors rendu compte qu’il y avait des échos parasites dus aux précipitations. Les radars météorologiques sont nés de ce constat et de la recherche qui a suivi dès la fin de la guerre et les premiers réseaux ont été installés dans les années 1970. | |

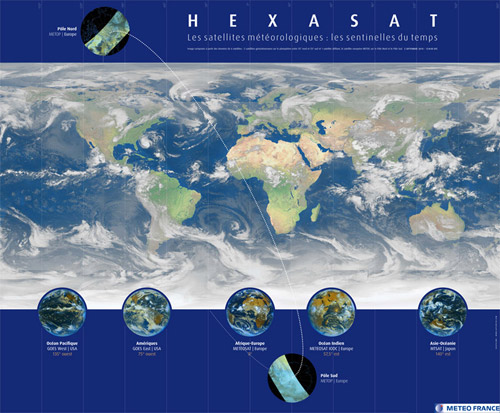

Satellites

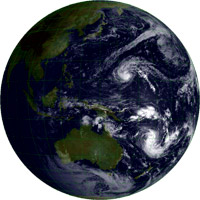

Il existe plusieurs types de satellites météorologiques :

- les satellites géostationnaires : situés à environ 35 800 km d’altitude, ils tournent dans le même sens et à la même vitesse que la Terre, et enregistrent donc en permanence les informations au-dessus d’une même zone ;

- les satellites à défilement : situés entre 600 et 1 500 km d’altitude, ils suivent une orbite polaire et recueillent les informations par bandes successives d’environ 3 000 km de large et d’orientation nord-sud.

|

Les satellites spécialisés |

|

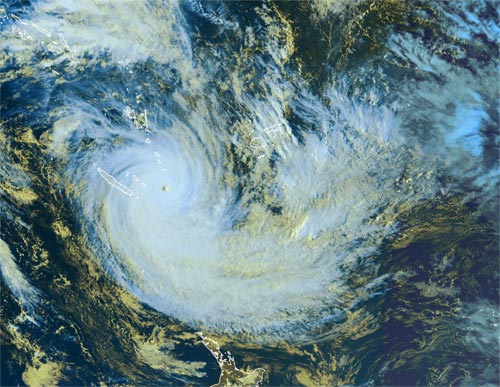

Issus de la coopération entre les agences spatiales américaine(NASA) et japonaise (JAXA), ces satellites ont pour objectif principal d'enregistrer les précipitations afin d'en améliorer les prévision et de mieux anticiper les catastrophes qui peuvent en découler, comme par exemple les inondations. Les informations qu'ils fournissent permettent également de faire avancer les connaissances et la recherche climatologiques. Le premier satellite de ce type, TRMM (Tropical Rain Measuring Mission), était situé à une altitude de 350-400 km et avait une inclinaison de 35°. Sa mission, commencée en 1997, s'est achevée en avril 2015 : il enregistrait principalement les précipitations dans les régions tropicales et sub-tropicales. La suite a été prise par GPM Core Observatory, lancé en 2014, dont la mission est plus globale : situé à environ 400 km d'altitude et avec une inclinaisonde 65°, il permet d'évaluer tous les types de précipitations sur l'ensemble du globe et ce grâce à la collaboration de plusieurs autres satellites. Pour plus d'informations, consulter les articles Wikipédia sur TRMM et GPM Core Observatory (en français) ou le site de la NASA (en angais). |

|

Les images fournies par les satellites géostationnaires et les satellites à défilement sont complémentaires. En effet, les satellites géostationnaires montrent les masses nuageuses, les systèmes orageux, les cyclones tropicaux, etc. Toutes les images étant enregistrées sur la mêle zone, il est intéressant de les animer pour mieux appréhender l’évolution de la situation. En revanche, ces satellites ne couvrent pas les régions polaires.

Les satellites à défilement permettent de couvrir les zones qui ne sont pas vues par les satellites géostationnaires et ils embarquent d’autres capteurs permettant des mesures complémentaires (températures, rugosité de la surface des océans et estimation des vents en surface, profils verticaux de la température et de l’humidité, teneur en ozone, etc.) avec une meillereu résolution.

Pour couvrir l’ensemble de la Terre à chaque instant, plusieurs satellites sont nécessaires. Les principaux satellites et les informations qu’ils enregistrent et transmettent sont gérés (conçus, lancés, exploités) par de grandes agences nationales qui coopèrent entre elles.

Cinq satellites géostationnaires et un satellite défilant Cinq satellites géostationnaires et un satellite défilant |

Les images des satellites à défilement sont surtout utiles lors des phénomènes cycloniques et dans ce cas, les prévisionnistes utilisent les images disponibles au moment voulu dans la zone concernée.

Paramètres mesurés

Précipitations

Définition

On regroupe sous le terme de « précipitations » toutes les formes de chute d’eau dans l’atmosphère, qu’elles soient liquides ou solides : la pluie, qui est la plus courante en Nouvelle-Calédonie, mais aussi la bruine, la grêle, et sous d’autres latitudes, la neige et le grésil.

Les précipitations n’atteignent pas toujours le sol mais dans ce cas, on ne peut qu’observer sans quantifier, et éventuellement signaler une précipitation en altitude.

Une fois la nature de la précipitation définie, on peut qualifier son occurrence : elle peut être continue ou intermittente, ou encore se produire sous forme d’averse (pluie ou grêle par exemple).

On mesure la hauteur des précipitations et leur intensité.

Unité

La hauteur de précipitations est exprimée en millimètres (mm) et l’intensité en millimètres par heure (mm/h).

Un millimètre de pluie correspond à une hauteur de 1 mm sur une surface d’1 m2, soit 1 litre par m2. Les instruments, qui ne font bien sûr pas 1 m de diamètre, sont étalonnés pour arriver à cette équivalence.

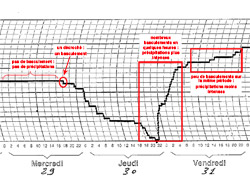

Instruments

La hauteur des précipitations liquides est mesurée grâce à un pluviomètre.

Certaines stations bénévoles disposent d'un pluviographe, seul ou en complément du pluviomètre. Cet appareil fonctionne sur le principe des augets basculant, comme le pluviomètre des stations automatiques, mais au lieu d'être enregistré par un système électronique, la mesure est inscrite sur papier : les augets sont reliés à un bras encreur qui bouge d'un cran à chaque basculement et trace une courbe sur un diagramme. Ce dernier est fixé sur un support qui effectue un tour complet en 7 jours.

Le pluviographe permet d'effectuer des enregistrements en continu, au contraire du pluviomètre à lecture directe qui non seulement exige la présence du bénévole mais en plus doit, normalement, être relevé à heure fixe, ce qui ajoute une contrainte.

|

|

|

| Pluviographe de la station du Faubourg à Nouméa | ||

|

||

| Extrait d'un diagramme de pluviographe | ||

Pour consulter la carte des stations automatiques mesurant les précipitations en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici et pour les stations bénévoles, là.

Pour consulter la carte des stations mesurant les précipitations à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Température

Définition

La définition physique de la température est assez complexe : elle est liée au mouvement des particules et plus précisément à leur énergie d’agitation. Dans la vie quotidienne et en météorologie, il s’agit plus simplement d’un paramètre lié à la sensation de chaud ou de froid.

On différentie donc la température mesurée de la température ressentie : la première est mesurée selon une échelle (voir unités ci-dessous) et la seconde est un indice basé sur la température, le vent et l’humidité - globalement, les températures basses sont aggravées par le vent et les températures élevées par l’humidité.

En Nouvelle-Calédonie, on mesure la température de l’air. La température ressentie n’est pas calculée.

Unité

Le degré Celsius (° C) et dixièmes.

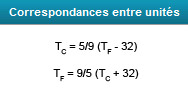

|

Comment passer aux autres unités ? | |||||||

TC = TK – 273,5 et TK = TC + 273,15 |

||||||||

Instruments

Les stations automatiques sont équipées de thermosondes qui utilisent les propriétés de certains métaux dont la résistance électrique varie avec la température. La thermosonde est reliée à la station qui enregistre les données toutes les minutes.

Les stations bénévoles qui mesurent la température sont équipées :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Thermographe | ||

Les instruments qui mesurent la température sont toujours placés dans des abris afin d’être protégés de la pluie et du rayonnement direct du soleil tout en étant correctement ventilés.

Pour consulter la carte des stations mesurant la température en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici.

Pour consulter la carte des stations mesurant la température à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Humidité

Définition

L’humidité correspond à la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. En effet, l’air contient toujours une certaine quantité de vapeur d’eau

En météorologie, on parle le plus souvent d’humidité relative, c’est-à-dire le rapport de la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air sur la quantité de vapeur d’eau maximale possible. Lorsqu’elle est maximale, la vapeur d’eau se condense et forme des gouttelettes (rosée ou brume/brouillard au sol, nuages en altitude) : on parle alors de « saturation ».

Unité

Le pourcentage (%)

Une humidité relative de 100 % correspond à de l’air saturé en vapeur d’eau et à 0 % à un air théoriquement totalement sec, ce qui ne se produit jamais, même pas dans les déserts les plus secs.

Instrument

L’humidité de l’air se mesure avec un hygromètre. Il s’agit d’une sonde électronique comprenant un condensateur dont la capacité varie en fonction de l’humidité relative.

Les hygromètres sont placés dans des abris afin d’être protégés de la pluie et du rayonnement direct du soleil tout en étant correctement ventilés.

|

Et avant d'avoir des sondes électroniques ? |

| Les premières versions des hygromètres utilisaient les propriétés de certaines matières qui dont les caractéristiques changent en fonction de l’humidité. Par exemple, en météorologie, il existait des hygromètres qui, à la place de l’actuel condensateur, contenaient des cheveux (dont la longueur varie avec le taux d’humidité). Inventés fin XVIIIe, ces appareils étaient encore utilisés à la fin des années 1970. On utilisait aussi des psychromètres. Il s’agit d’un appareil constitué de deux thermomètres dont l’un est maintenu mouillé en permanence par une mousseline imbibée d’eau. L’évaporation de l’eau refroidit ce thermomètre. La différence entre la mesure du thermomètre « sec » et celle du thermomètre « mouillé » permettait de calculer l’humidité. Inventés fin XVIIIe, ces appareils ont été utilisés jusque dans les années 1990. |

|

Pour consulter la carte des stations mesurant l’humidité en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici.

Pour consulter la carte des stations mesurant l'humidité à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Pression

Définition

La pression atmosphérique correspond au poids qu'une colonne d’air d'une surface d'1 m2 exerce à la surface de la Terre.

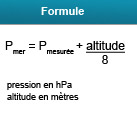

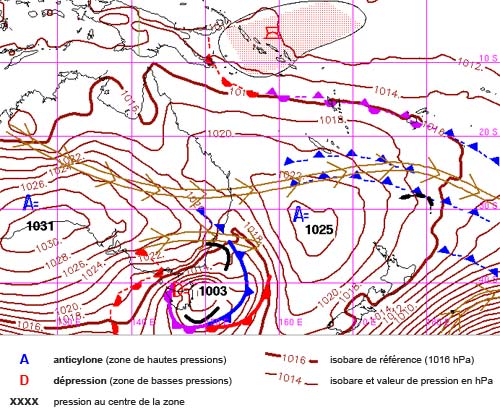

La pression atmosphérique dépend de l’altitude (elle baisse quand l’altitude augmente) et de la température (une élévation de la température provoque une dilatation des gaz). En météorologie, on mesure donc la pression à la station puis on la « réduit » au niveau de la mer pour que les mesures en tous points soient comparables. Cela permet de tracer par exemple les lignes isobares sur les cartes d’analyse.

|

Pour plus d'informations sur les symboles utilisés, consulter le guide des symboles. Pour consulter la carte d'analyse en cours, cliquez ici. |

|

Qu'est-ce qu'une ligne isobare ? |

| Sur les cartes d’analyse comme ci-dessus, on relie tous les points d’égale pression par une ligne. Cela permet de localiser les zones de hautes ou basses pressions (respectivement anticycloniques ou dépressionnaires). L’écartement de ces lignes montre également la variation horizontale de la pression : plus elles sont rapprochées et plus la pression varie rapidement. | |

Unité

L’hectopascal (hPa), qui correspond au poids d’une colonne d’air d’1 m2 de section jusqu’au sommet de l’atmosphère.

La pression atmosphérique standard, fixée à 1013,25 hPa, sert de repère pour définir les zones de haute ou de basse pression car elle constitue une bonne estimation de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer dans les zones tempérées. Elle correspond à la pression exercée au niveau de la mer par une colonne de mercure de 760 mm à 0 °C.

|

Quel est le rapport entre hectopascals, millibars et mm de mercure ? |

| On utilisait autrefois le millibar (mb) qui correspond exactement à l’hectopascal et est aujourd’hui plutôt utilisé en océanographie, en plongée sous-marine, etc. Et plus anciennement encore, à l’époque où les baromètres étaient à mercure, on mesurait la pression atmosphérique en mm de mercure (Hg) : 1 mmHg correspond à la pression exercée à 0 °C par une colonne de 1 mm de mercure. La pression atmosphérique standard est de 760 mmHg. |

|

Instrument

Les stations automatiques sont équipées de baromètres numériques

Le public a toutefois accès à différents types de baromètres :

- baromètre à mercure pour les plus anciens - la valeur de la pression est donnée par la hauteur de la colonne de mercure sur une échelle graduée ;

- baromètre anéroïde constitué d’une à plusieurs capsules à vide qui s’écrase(nt) plus ou moins en fonction de la pression. Le système est relié à une aiguille qui se déplace sur un cadran ;

- baromètre à affichage numérique, utilisant également les capsules à vide mais leur déformation fait varier un courant électrique.

|

Comment obtenir la pression réduite au niveau de la mer (approximative*) à partir d'un baromètre "amateur" ? | |||||||

|

Comme indiqué plus haut, il est important de savoir si le baromètre utilisé est réglé pour donner la pression au point de mesure ou au niveau de la mer. Dans le premier cas, et pour un baromètre « amateur », on peut se contenter d’un calcul simple : sachant qu’en atmosphère standard et en moyenne, la pression diminue d’1 hPa tous les 8 m, il suffit d’ajouter à la mesure l’altitude du point de mesure divisé par 8.

* Attention : ce calcul reste approximatif. Pour les application sensibles, il est nécessaires d'appliquer des corrections plus fines intégrant également la température et l'humidité. |

||||||||

Pour consulter la carte des stations mesurant la pression en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici.

Pour consulter la carte des stations mesurant la pression à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Vent

Définition

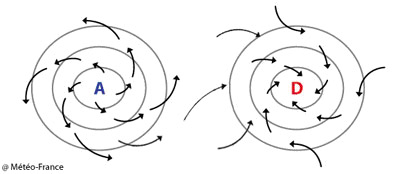

Le vent correspond au mouvement horizontal de l’air, qui circule des zones de haute pression vers les zones de basse pression.

Sur une même distance, plus les variations de pression sont élevées, plus le vent est fort. Sur une carte d’analyse, l’écartement des isobares permet donc d’avoir une idée de la force du vent : plus elles sont serrées, traduisant un fort gradient de pression, et plus le vent est fort.

Ces mêmes isobares donnent la direction : les vents sont parallèles aux isobares.

|

Pourquoi les vents s'enroulent-ils autour des anticyclones et des dépressions ? |

| En effet, on peut se demander pourquoi ils ne vont pas en droite ligne vers le centre de ces zones. Cette déviation est due à la rotation de la Terre sur elle-même qui induit une force appelée « force de Coriolis » : cette force dévie les mouvements vers la gauche dans l’hémisphère sud (et vers la droite dans l’hémisphère nord). | |

|

|

La mesure du vent comprend l’enregistrement de sa vitesse et de sa direction (qui indique d’où vient le vent).

On différentie plusieurs « types » de vent :

- le vent instantané : comme son nom l’indique, il s’agit d’une mesure du vent dans l’instant – ce paramètre est donc par nature très variable ;

- le vent moyen, calculé sur une période de 10 minutes – c’est celui qui est indiqué dans les bulletins ;

- les rafales : il s’agit de pics de vent – en aéronautique, on considère comme rafale toute mesure dépassant le vent moyen de plus de 10 kt.

Unités

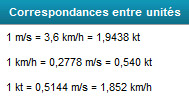

Il existe plusieurs unités pour quantifier la vitesse du vent. Elles sont toutes utilisées couramment mais dans des circonstances différentes :

- l’unité internationale est le mètre par seconde (m/s) ;

- en Nouvelle-Calédonie, la météo utilise également le nœud (kt) pour les vents moyens et les rafales mais on passe aux km/h quand on parle de vents très forts et notamment de vents cycloniques ;

|

|

- les marins utilisent par fois l’échelle Beaufort qui relie la force du vent à à l’état de la mer correspondant ainsi qu’à ses conséquences visibles sur terre.

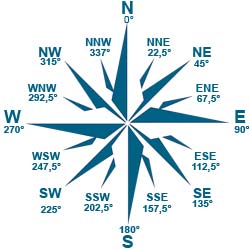

La direction est donnée en degrés (de 0° à 360 °) ou en secteurs selon une rose de 16 directions (N, E, S, W).

Instruments

| La vitesse est indiquée par un anémomètre. Il s’agit d’un appareil formé de trois coupelles qui tournent sous l’action du vent. Plus la vitesse du vent est élevée, plus la rotation est rapide. La direction est mesurée par une girouette. Ces deux appareils sont fixés sur un pylône appelé « mât vent » ou « mât anémométrique » qui mesure 10 mètres (norme internationale). L’ensemble doit être situé de façon à s’affranchir autant que possible de tout obstacle qui pourrait fausser la mesure (végétation haute, bâtiments, etc.). Ils sont reliés à la station automatique qui effectue des enregistrements toutes les minutes. |

|

|

Les prochains capteurs de vent seront très différents de ce qu'on connaît actuellement puisqu'un unique appareil à ultrasons remplacera la girouette et l'anémomètre pour mesurer la force et la direction. |

|

|

| L'Alis, navire de l'IRD (voir "Capteurs embarqués" dans Stations au sol), en est déjà équipé et la station de Nouméa sera la première station à terre à en être dotée (fin 2015). | |||

|

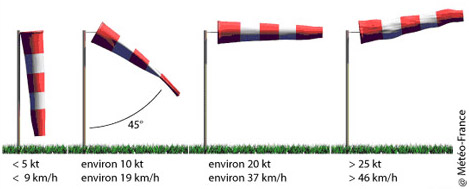

Sur les aérodromes, il existe également des manches à air qui permettent d’estimer la vitesse et la direction du vent mais ce matériel n'est pas installé par Météo-France. |

| Chaque bande rouge ou blanche représente 5 kt lorsqu’elle est horizontale comme l’illustre l’image ci-dessous. Quant à la direction, elle indiquée par celle prise par la manche : le vent s’engouffre dans la manche par son plus gros diamètre - si la manche indique le sud, c’est que le vent vient du nord. | |

|

|

Pour consulter la carte des stations mesurant le vent, cliquez ici.

Pour consulter la carte des stations mesurant le vent à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Actinométrie

|

Le rayonnement solaire est la source d'énergie à l'origine de tous les phénomènes météorologiques et climatiques. |

|

Cette énergie n'étant pas uniformément reçue à la surface de la Terre, il se crée en effet des déséquilibres qui sont à l'origine de la circulation atmosphérique générale et de ses variations (anticylcones, dépressions, etc.). D'autre part, à très grande échelle, les variations de l'intensité du rayonnement solaire au cours de l'année permettent d'identifier les saisons et à bien plus petite échelle, la variation diurne de l'intensité du rayonnement entraîne notamment les phénomènes de brises. |

|

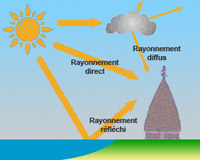

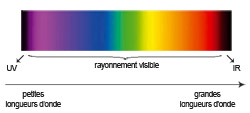

Le rayonnement solaire est formé de plusieurs types de rayonnements dont les principaux sont :

|

|

L'actinométrie regoupe la mesure de différents paramètres liés au rayonnement solaire. En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, on mesure le rayonnement global, le rayonnement direct, le rayonnement ultraviolet et/ou la durée d'insolation.

Le rayonnement global

Le rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet (UV) correspond à la partie du spectre solaire comprise entre 100 et 400 nm. Ce rayonnement est invisible mais il peut être dangereux pour les organismes vivants en cas de surexposition

En fonction du risque sanitaire, la quantité de rayonnement UV est traduite en index sur une échelle de 1 (risque faible) à 11 et plus (risque extrême).

Le rayonnement UV est mesuré grâce à un pyranomètre à UV. Le fonctionnement de cet appareil est basé sur une propriété du phosphore qui émet une lumière verte sous l'effet d'un rayonnement UV. Cette lumière est ensuite mesurée par une photodiode.

Pour en savoir plus sur les dangers liés à la surexposition au rayonnement UV, consulter le dossier Info santé).

La durée d'insolation

Il s’agit de l’intervalle de temps pendant lequel le soleil est nettement apparent au-dessus de l’horizon et son intensité de rayonnement suffisante pour créer des ombres bien nettes.

La durée d'insolation est mesurée en heures et minutes grâce à un héliographe, mais seulement sur les aérodromes de Magenta, Tontouta, Ouanaham (pour la Nouvelle-Calédonie) et à Hihifo (pour Wallis-et-Futuna). Ailleurs, la durée d’insolation est calculée à partir du rayonnement global.

Pour consulter la carte des stations mesurant l'actinométrie en Nouvelle-Calédonie, cliquez ici.

Pour consulter la carte des stations mesurant l'actinométrie à Wallis-et-Futuna, cliquer ici.

Couverture nuageuse

Définition

| Les nuages contiennent de l’eau sous forme liquide (gouttelettes plus ou moins grosses) et solide (cristaux de glace) ainsi que des microparticules diverses (poussières, etc.). Leur composition varie selon leur altitude : plus ils sont hauts et plus la proportion de cristaux de glace augmente. Ils peuvent être de deux formes : cumuliformes (ceux qui "bourgeonnent") ou stratiformes (ceux qui s'étalent). |

|

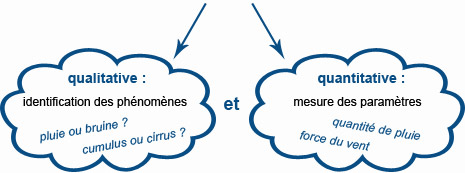

L’observation des nuages comprend deux aspects :

- qualitatif : il s’agit de définir le genre de chaque nuage présent en fonction de son aspect (forme, épaisseur, etc.) et de la hauteur de sa base ;

- quantitatif : on estime la couverture nuageuse globale (la nébulosité totale) et la couverture de tous les types de nuages identifiés ainsi que la hauteur de leurs bases.

Unités

La couverture nuageuse ou nébulosité est estimée ou mesurée en octas : 1 octa correspond à 1/8 de la voûte céleste. On utilise la valeur 9 lorsque le ciel est invisible, par exemple en cas de brouillard.

La hauteur de la base des nuages est exprimée en mètre (m).

Pour l’identification des nuages, on se réfère à une classification en 10 types en fonction

- de leur forme – cumuliforme ou stratiforme ;

- de la hauteur de leur base – 3 étages ont été définis : bas (sol - 2 500 m environ en région subtropicale), moyen (3 000-5 500m) et haut (au-dessus de 6 000 m).

Le nom des nuages est représentatif de ces deux critères : il contient -cumul- ou -strat- selon la forme ainsi qu’un préfixe permettant de caractériser l’étage pour les étages haut (cirr-) et moyen (alt-). Ainsi, un cirrostratus est un nuage stratiforme élevé.

Instrument

| Les stations sur aérodromes sont équipées d’un télémètre à nuages qui mesure automatiquement la hauteur de la base des nuages défilant à sa verticale. Cet instrument émet des impulsions lumineuses de très courte durée : lorsqu’un nuage passe au-dessus du télémètre, les impulsions sont rétrodiffusées et la hauteur de la base du nuage est déterminée à partir du temps de parcours aller-retour de chaque impulsion. Sur certains aérodromes, l’observation automatique est complétée par l’observation humaine. A Magenta, le prévisionniste aéronautique est également observateur : il sort toutes les ½ heures pour avoir une vision du ciel entier. Il définit les différentes couches nuageuses et estime chaque nébulosité ainsi que la nébulosité totale. Il saisit ensuite son observation dans un logiciel afin qu’elle soit codée dans les messages aéronautiques et intégrée dans les bases de données climatologiques. |

|

Et la houle ?

Unités

La houle est caractérisée par

- une direction - celle d'où vient la houle (sur une rose de 16 directions comme le vent ;

- une hauteur (en mètres) ;

- une période - la durée (en secondes) entre les crêtes de deux vagues successives.

Instruments

La houle n’est pas mesurée par Météo-France Nouvelle-Calédonie : nous utilisons des observations effectuées par satellite.

Généralités

|

L’observation est en amont de toutes les activités météorologiques :

|

Vérification du matériel à Magenta |

L’observation offre une description de l’état de l’atmosphère à un instant donné :

|

|

L’atmosphère est la couche d’air qui entoure la Terre. Elle est divisée en trois épaisseurs : troposphère, stratosphère et thermosphère. | |

| La météorologie se préoccupe surtout de l’état de la première couche, la troposphère (du sol jusqu’à une quinzaine de kilomètres d’altitude aux latitudes subtropicales), ainsi que de la surface de la Terre, terrestre ou marine. | ||

|

L’observation au niveau mondial |

| L’étude du climat et la prévision nécessitent de disposer d’informations sur une étendue bien plus large que la zone de responsabilité d’un centre météorologique. Les données sont donc partagées entre les pays grâce à la coordination de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). En effet, pour être utilisables par tous, les données doivent être mesurées dans des conditions comparables. Ainsi, les unités sont les mêmes dans le monde entier, le matériel répond à des critères de qualité et de précision imposés par l’OMM et tous les centres météorologiques sont à l’heure UTC (temps universel coordonné). | |

Moyens humains

|

Une partie de l'équipe (2014) |

L’automatisation de l’observation s’étant développée ces 20 dernières années, le rôle des équipes de maintenance est devenu essentiel.

Au total, dix agents basés à Nouméa et un agent à Wallis assurent l’installation et le suivi des équipements d’observation ainsi que des bénévoles en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Ils réalisent environ 250 visites de sites par an sur toute la Grande Terre, les îles Loyauté, Bélep, l’île des Pins et les îles isolées (Chesterfield et Surprise) ainsi qu’à Wallis-et-Futuna.

- Accédez à la carte du réseau des stations ouvertes

Certaines missions de maintenance peuvent s’effectuer dans la journée mais d’autres nécessitent des déplacements de plusieurs jours… sur terre ou en mer ! En effet, les îlots Chesterfield et Surprise étant éloignés, deux jours de navigation sont nécessaires pour faire simplement l’aller.

Installation et prévention

|

Le matériel utilisé par le Service de la Météorologie suit les préconisations de la Direction des Services d’Observation de Météo-France (DSO) et respecte les exigences de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Il s’agit d’appareils le plus souvent électroniques mais dont certains, comme par exemple les radars, comprennent également une composante mécanique. Ils doivent être installés dans des conditions précises afin d’assurer la qualité des mesures et de respecter les règles internationales qui garantissent l’homogénéité des données obtenues. La maintenance préventive vise à :

|

|

|

| Intervention sur le mât vent (station du Faubourg à Nouméa) | ||

Réparation

La programmation des actions d’installation et de prévention peut être complètement modifiée lorsque surviennent des pannes.

|

Un contrôle des données mesurées est effectué quotidiennement mais également mensuellement car certaines pannes ne peuvent être détectées qu'en observant une dérive des mesures sur une période suffisamment longue (un anémomètre ou une girouette grippé(e) par exemple). Le délai d'intervention maximal est variable selon la criticité de la station ou du matériel et le besoin des utilisateurs (prévision, climatologie ou autre). Toutefois, des facteurs liés à l'étendue du réseau et/ou à notre éloignement peuvent allonger le temps de réparation malgré les normes imposées, comme par exemple la disponibilité des moyens de transport (avion ou bateau pour les îles) ou le temps d'acheminement des pièces de réparation. |

|

| Réparation du radar de Nouméa | ||

Actualités

---------------------------------------- PUBLICITE ---------------------------------------

---------------------------------------- PUBLICITE ---------------------------------------

- Mentions légales

- Droits de reproduction

- Régie publicitaire

- Liens utiles

- Gestion des Cookies

- Aide et contact

Résultat (valeur arrondie):

Résultat (valeur arrondie):  Exemple de carte d'analyse (7 septembre 2015 à 12 UTC)

Exemple de carte d'analyse (7 septembre 2015 à 12 UTC)