Observation

RADAR : Brouillage Wifi

3 Radars météorologiques en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie dispose de trois radars météorologiques (en savoir plus). Ces équipements, bien qu'onéreux, sont essentiels pour fournir en temps réel des informations sur la localisation et l'intensité des précipitations. Ils contribuent à l'exercice de l'ensemble des missions de Météo-France et en particulier aux missions aéronautiques ainsi que de sécurité des personnes et des biens (les missions de Météo-France).

Les précipitations (pluie, grêle, etc.) ont la propriété de réfléchir certaines ondes électromagnétiques. Le radar météorologique exploite ce principe : il émet une onde électromagnétique et mesure l'onde réfléchie en retour. Les radars météorologiques fonctionnent en permanence pour scruter toutes les directions qui les entourent et ce pour plusieurs élévations (en savoir plus).

Les radars de Nouvelle Calédonie émettent une onde électromagnétique dont la fréquence centrale est de 5.625 GHz .

Comme les précipitations ne réfléchissent qu'une infime partie de l'onde reçue, les radars météorologiques ont une grande sensibilité et sont capables de détecter des ondes électromagnétiques de très faible puissance (10^-9 W) dans leur domaine de fréquence

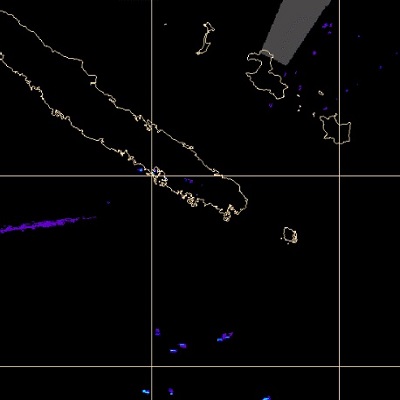

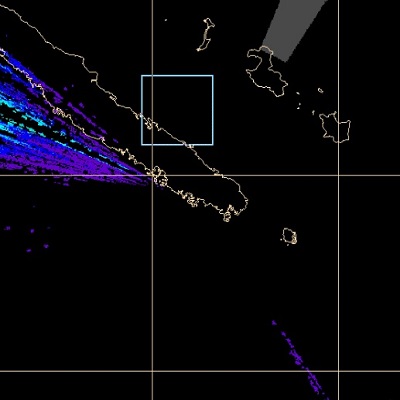

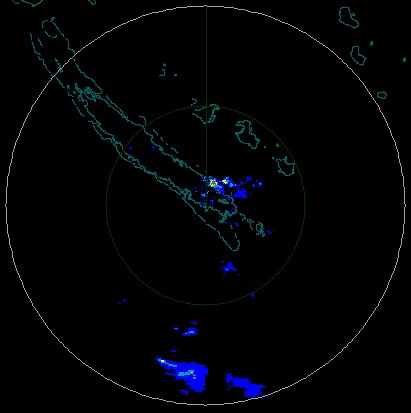

Brouillage d'un radar météo par un réseau Wifi

Tout comme un radar, un équipement Wifi émet et reçoit des ondes électromagnétiques. Lorsqu'-il utilise une fréquence proche de la fréquence propre du radar et que ses émissions sont reçues par celui-ci, elles peuvent être interprétées comme une réflection provoquée par des précipitations. Ainsi, le radar météorologique peut être brouillé, même si l'émetteur Wifi est situé à plusieurs kilomètres, et l'information qu'il devrait délivrer sur les précipitations peut devenir inutilisable (voir exemples fig 1 et 2).

|

|

|

|

llustration 2: Le brouillage apparait sur une direction distincte dans l'Ouest sud-ouest.

|

llustration 1: Le brouillage est plus important et rend l'image inutilisable sur tout le quartier ouest à nord-ouest.

|

Les équipements Wifi exploitent communément 2 gammes de fréquences situées : l'une à 2.4 GHz, et l'autre à 5 Ghz. L'exploitation de cette dernière, qui peut brouiller les radars météorologiques, a été autorisée en Nouvelle-Calédonie en 2013 à la fois afin de pallier au manque de fréquences disponibles dans la gammes des 2.4 GHz et également pour offrir des débits plus importants aux utilisateurs.

Afin de prémunir les radars des brouillages préjudiciables, les équipements Wifi sont équipés d'un protocole d'accès au spectre radioélectrique appelé DFS (Dynamic Frequency Selection) qui permet de détecter si un radar est en fonctionnement dans leur environnement dans la bande de fréquence considérée, et éviter toute opération dans cette dernière le cas échéant en s'en décalant suffisamment.

Toutefois, le DFS peut dans certains cas dysfonctionner du fait soit de l'équipement lui-même (défaillance ou non conformité), soit de l'utilisateur (désactivation du protocole ou choix de la zone géographique – les équipements Wifi conformes à la norme en vigueur ne permettent plus ces actions), soit, plus rarement, de la topologie de la liaison Wifi par rapport au radar. Ainsi, depuis 2014, le radar de Nouméa a été brouillé en plusieurs occasions (voir exemples d'images brouillées). Les brouillages qui ont été constatés sur le radar de Nouméa ont généralement été causés par des équipements Wifi situés dans un rayon de 3 km autour du radar situé au Faubourg-Blanchot comme l'illustre la carte ci dessous.

|

| Zone dans laquelle un équipement wifi a pu brouiller le radar Météo-France par le passé |

Réglementation

Les trois radars météorologiques de Nouvelle-Calédonie sont des installations opérées conformément au Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) et bénéficient donc d'un droit d'utilisation de la fréquence 5.625 GHz ainsi que d'un droit à la protection contre les brouillages préjudiciables.

Le Code des Postes et Télécommunications (CPT) à l'article 231 et l'Arrêté 2013-711/GNC autorisent l'utilisation de la gamme de fréquence 5 GHz par les réseaux Wifi répondant aux exigences techniques de la norme ETSI 301 893 en vigueur (en savoir plus) et précisent que leur utilisation "ne doit pas occasionner de gênes à d’autres utilisateurs autorisés", tels que les radars météorologiques.

Le CPT (articles 261-2bis, 261-3 et 261-4) prévoit des sanctions pour les auteurs de telles infractions :

"Article 261 – 2 bis. – Perturbation et utilisation d’équipements radioélectriques

Est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 3,5 MFCFP :

Le fait de perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant une fréquence ou un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux articles 231-1, 243 ou 252-1;

Le fait d’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux articles 231-1,231-2, 243 ou 252-1.

Articles 261 – 3. – Récidives

En cas de récidive, les peines […] pourront être portées au double.

Articles 261 – 3. – Confiscation

En cas de condamnation […] la juridiction pourra prononcer la confiscation des matériels […] ou en ordonner la destruction […].”

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) instruit les plaintes en brouillage pour identifier les équipements responsables des interférences subies par les installations radioélectriques dûment autorisées.

Que faire pour ne pas risquer de brouiller un radar météo ?

A l'achat du matériel :

- vérifier la conformité avec la dernière version en vigueur de la norme EN 301 893. A partir du 1er janvier 2017, une conformité avec la version 1.8.1 est exigée pour toute importation ;

- privilégier des marques reconnues pour la qualité de leurs matériels ;

- si vous importez votre matériel, demander à l'ANFR une autorisation administrative d'importation (AAI) : ici.

A l'installation :

- configurer l'équipement en mode "FR" pour éviter une désactivation du DFS (a priori possible uniquement pour les matériels non récents).

- n'augmentez pas inutilement la puissance d'émission de votre équipement : vous n'aurez pas plus de débit, mais vous risquez davantage de géner vos voisins.

En cas de doute, consulter les images radars disponibles en temps réel sur meteo.nc pour vérifier l'absence de brouillage.

Cette page est co-élaborée avec l'ANFR.

|

Cette page est mise à jour régulièrement : La production des cartes de 5h et 17h locales est arrêtée à compter du 5 novembre 2019. |

|

|

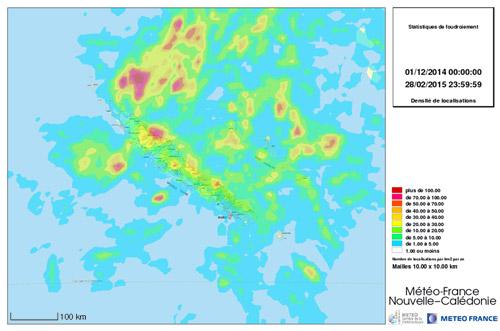

L'observation de l'activité électrique dans l'atmosphère en Nouvelle-Calédonie

Définitions

- Pour plus d’informations sur le phénomène orage, consulter notre dossier.

Pourquoi mesurer l’activité électrique en Nouvelle-Calédonie ?

|

La foudre est un phénomène potentiellement dangereux : l’intensité d’un éclair nuage-sol est de l'ordre de plusieurs centaines de kiloampères (kA). Pour les météorologues, les intérêts sont multiples. Mesurer l’activité électrique a bien entendu une utilité pour la prévision mais également pour affiner l'observation sur les aérodromes. Toutes les données recueillies permettront également d’étudier les phénomènes orageux dans notre région et enrichiront les études climatologiques. Toutefois, il faudra plusieurs années de mesures pour obtenir des statistiques représentatives, notamment en ce qui concerne le niveau kéraunique. Il existe des réseaux globaux de détection de la foudre, comme par exemple celui de l'université de Washington (http://webflash.ess.washington.edu/). Ces réseaux fournissent des observations sur tout le globe mais ne réussissent pas à atteindre sur notre zone une efficacité de détection et une précision de localisation comparables à celles d'un réseau local. Ce niveau de performance étant nécessaire pour bon nombre d'applications, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un réseau propre. |

Le principe de la mesure

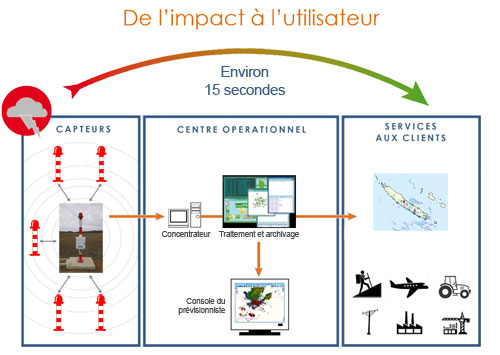

L'installation du réseau en Nouvelle-Calédonie

L'installation du réseau en Nouvelle-Calédonie

| En Nouvelle-Calédonie, le réseau de mesure est constitué de cinq capteurs installés sur aérodromes à Koné, Koumac, La Tontouta, Lifou et Maré. Le système de concentration, traitement, production et archivage est situé au Service de la Météorologie à Nouméa. |

|

|

La mise en place du système a nécessité un travail de longue haleine avec la société Météorage :

Le site Internet de Météo-France en Nouvelle-Calédonie affiche des images d'impacts à destination du grand public depuis le 23 mars 2015. Enfin, des produits spécifiquement définis pour les professionnels seront peu à peu proposés. |

La qualité du réseau en Nouvelle-Calédonie

|

L'évaluation de la qualité d'un réseau se fait sur deux critères :

De façon globale, l'efficacité comme la précision de localisation sont très élevées au coeur du réseau et diminuent au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. D'autre part, le réseau détecte mieux les éclairs nuage-sol (la foudre) que les éclairs inter- ou intra-nuages. Ainsi, le réseau de Nouvelle-Calédonie présente une efficacité supérieure à 90 %. La précision de localisation des arcs est de 1 km au cœur du réseau et passe à 5 km voire 10 km en périphérie. Cette précision progressera lors des prochaines calibrations qui seront réalisées tous les 1 à 2 ans. Il existe également des erreurs de détection. La plupart sont corrigées par le concentrateur mais certaines peuvent exceptionnellement lui échapper. Elles sont en général repérables car elles se manifestent sous forme d'arcs isolés et se produisent en l'absence de précipitations (détectées par les radars). |

Premières informations sur l'activité orageuse en Nouvelle-Calédonie

Qu'est-ce qu'un radar météorologique ?

Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations (pluie, grêle) et de mesurer leur intensité en temps réel. Situés sur les sites de Tiébaghi et de Nouméa, ils fournissent toutes les 10 minutes une image des zones précipitantes avec une portée de 400 km.

- Historique

Le radar a d'abord été utilisé pour la détection des avions. L'amélioration des équipements fit apparaître sur les écrans des échos parasites : les précipitations. Le radar météorologique résulte d'un développement dans lequel l'écho parasite du radar classique devient l'objet de la mesure. En Nouvelle-Calédonie, le premier radar à être installé fut celui de Nouméa en 1962. Le radar de Tiébaghi a lui, été mis en service en 1998. Un 3ème radar a vu le jour en 2009, à Lifou. Il permet de couvrir la côte Est et les îles Loyauté.

- Eléments constitutifs

Un radar est constitué d'une antenne parabolique, d'un système d'émission-réception et d'un calculateur. L'antenne est équipée de plusieurs moteurs destinés à l'orienter verticalement et horizontalement et d'un radôme, enveloppe sphérique, qui assure la protection de l'ensemble en cas de forts coups de vent. Ce calculateur, qui assure le traitement du signal, permet d'une part une visualisation locale des échos et d'autre part une diffusion vers le site météorologique du Faubourg-Blanchot.

Radar météorologique de Météo-France - Nouméa

Radar météorologique de Météo-France - Nouméa

- Principe et applications de la mesure radar

L'antenne parabolique du radar tourne et émet un faisceau d'ondes électromagnétiques (de longueur d'onde fixée entre 5 et 10 cm suivant les modèles en réseau). Ces ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière sont rétrodiffusées par les gouttes de pluie ou les grêlons. Le radar calcule alors la distance qui le sépare des gouttes et localise ainsi les zones de précipitations dans son rayon d'action.

Les images radar permettent de visualiser la mesure en unités dBz de la réflectivité des gouttes d'eau contenues dans les nuages. Cette réflectivité est corrélée avec l'intensité des précipitations, mais la précision de la mesure décroît avec l'éloignement de la cible. On considère que les radars de Nouméa et Tiébaghi fournissent une très bonne indication de l'intensité des précipitations jusqu'à 150 km. Dans certaines conditions, les radars sont même suffisamment sensibles pour détecter les gouttelettes d'eau dues aux brisants de la houle sur le récif.

Image radar de Nouméa le 26 avril 2007 à 13h où l'on remarque

Image radar de Nouméa le 26 avril 2007 à 13h où l'on remarque

la présence de fortes précipitations sur Thio.

L'image radar est perturbée par des obstacles fixes comme les montagnes ou les constructions au voisinage immédiat de l'antenne. L'implantation des radars doit donc prendre en compte ces éléments afin d'assurer à cet instrument une efficacité optimale. C'est pour cette raison que les radars sont généralement installés sur des collines (colline météo au Faubourg Blanchot et sur les reliefs de Tiébaghi).

Le radar constitue un outil précieux à l'observation de l'atmosphère (surveillance et détection des zones pluvieuses) et à l'élaboration des prévisions météorologiques à courte échéance. Il complète le réseau de stations automatiques réparties sur l'ensemble du Territoire en fournissant une bonne estimation des quantités de pluie là où il n'y a pas de mesure. Il est une aide capitale pour l'élaboration des avis de fortes pluies qui sont destinés à la Sécurité Civile afin que celle-ci prenne toutes les dispositions nécessaires pour prévenir la population calédonienne d'éventuels risques d'inondation.

négatifs

négatifs positifs

positifs