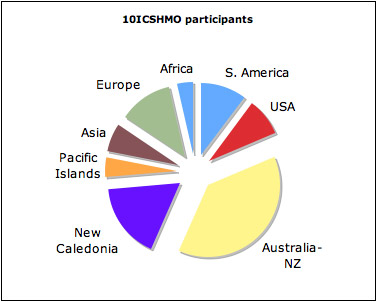

La 10ième conférence ICSHMO (Conférence Internationale sur la Météorologie et l’Océanographie de l’Hémisphère Sud) s’est tenue du 23 au 27 avril 2012 au Centre Culturel Tjibaou à Nouméa.

Cette conférence de l’AMS (American Meteorological Society), organisée par Météo-France et l’IRD, s’est partagée en 17 sessions ainsi que quelques conférences plénières données par des scientifiques de renommée mondiale, tels que Richard Somerville (USA), David Karoly (Australie) ou Gerald Meehl (USA).

L’accueil dans un site tel que le Centre Culturel Tjibaou, ainsi que l’ouverture de la conférence par le Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ont été particulièrement appréciés par les participants étrangers.

Cette semaine très dense où 300 chercheurs venus de 34 pays ont pu découvrir plus de 270 présentations et posters, a été l’occasion de faire un point sur les dernières avancées scientifiques.

Conclusions scientifiques

La conférence traitait des divers aspects scientifiques de la météorologie et de l’océanographie dans l’hémisphère Sud. Cela va de l’observation opérationnelle de l’atmosphère et des océans, à la prévisibilité des phénomènes de grande échelle influençant le climat et la météorologie dans l’hémisphère Sud (on peut citer le phénomène El Niño, la zone de convergence du Pacifique Sud, ou encore la mousson) en passant par la récupération des données climatologiques les plus anciennes (par exemple mesures faites à bord de navires au XIXème siècle).

Mais l’attention a beaucoup porté sur le changement climatique et ses effets. En effet plusieurs acteurs du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et participants au 5ième rapport d’évaluation (AR5 qui sera publié en septembre 2013) étaient présents, et ont présenté les premiers résultats issus des exercices de simulation du climat passé et futur (CMIP5).

La variabilité climatique et les tendances observées et prévues ont été largement commentées, notamment sur le Pacifique : augmentation des températures atmosphériques, augmentation de la température de surface de la mer et de la salinité, augmentation du niveau de la mer et acidification de l’océan, aucune évolution notable des précipitations en moyenne. En ce qui concerne les phénomènes extrêmes comme les ouragans, il n’est pas mis en évidence d’évolution du nombre d’ouragans, mais plutôt une légère augmentation de leur intensité.

Une session était également consacrée aux stratégies d’adaptation à mettre en place pour faire face à ces évolutions.

Zoom sur la Nouvelle-Calédonie

Les présentations ont également concerné plus précisément l’impact du changement climatique pour la Nouvelle-Calédonie. En effet celle-ci présente une vulnérabilité importante vis-à-vis du changement climatique, en raison notamment de la constante augmentation des pressions sur ses ressources en eau, du caractère unique de sa biodiversité et de son récif corallien (sensible à la température de l'eau) sans oublier les risques que représentent les feux de brousse et les épidémies de dengue.

Le changement climatique peut être mis en évidence en Nouvelle-Calédonie sur la fin du 20ème siècle grâce à de longues séries de mesures de températures et de précipitations. En 2011, Météo-France Nouvelle-Calédonie a poursuivi l'analyse de ces données et mis en évidence que les moyennes annuelles des températures minimales et maximales ont augmentée respectivement de +0,3 et +0,2°C par décennie sur la période (1970-2009).

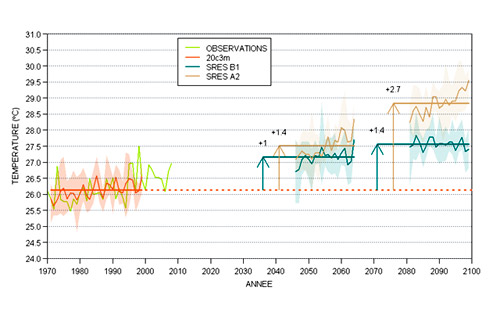

La question se pose ensuite naturellement de l’évolution des principales variables climatiques au cours du 21ème siècle. Les effets futurs du changement climatique en Nouvelle-Calédonie ont également fait l'objet d'une étude approfondie. D'après les résultats obtenus, les températures minimales et maximales augmenteraient entre +1,4 et +2,7°C selon les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il apparaît également que les conditions de température du futur entraîneraient une augmentation de la fréquence des années météorologiquement favorables aux épidémies de dengue. Quant aux cumuls annuels de précipitations, aucune tendance significative n'apparaît clairement, ni dans les observations, ni dans les projections.

Variations temporelles de la température maximale annuelle, selon les observations et les projections, à Nouméa. Pour chaque hypothèse d'émission de gaz à effet de serre envisagée (20c3m : émissions de CO2 conformes aux observations du 20ème siècle ; SRES A2 : les émissions de CO2 continuent de croître jusqu'en 2100 ; SRES B1 : elles décroissent à partir de 2050), le trait gras représente la moyenne de six simulations numériques et les bandes ombrées représentent l'intervalle dans lequel se trouvent les valeurs des six simulations prises séparément.

Tempête autour du réchauffement climatique (Interview de Richard Somerville)

Le réchauffement climatique cause débats et passions, certains remettant en question la responsabilité de l’homme dans cette évolution. Le point avec Richard Somerville, météorologiste réputé invité à la conférence ICSHMO sur l’océanographie et le climat, organisé à Nouméa par l’IRD et Météo-France, sous les auspices de la Société américaine de météorologie.

IRD : Qu’est-ce que le changement climatique ?

Richard Somerville : Quand on parle de changement climatique de nos jours, on parle d’augmentation des variables qui caractérisent le climat : augmentation des moyennes de température, de précipitations, mais pas seulement des moyennes, le changement climatique concerne aussi les évènements extrêmes, les ouragans, qui deviennent plus violents par exemple, les inondations plus fréquentes, les vagues de chaleur ou les sècheresses plus sévères. La responsabilité de l’homme dans cette évolution provient du fait que nous modifions la composition des gaz de l’atmosphère, en produisant du CO2 qui vient augmenter l’effet de serre naturel : le climat se réchauffe, de même que l’océan, le niveau de la mer augmente, les pluies sont plus fortes. Ainsi, la vague de chaleur qui a frappé la France en 2003 et en Europe de l’Ouest, avec des milliers de morts, en est probablement une illustration. L’objectif de nos recherches est d’étudier ces phénomènes et de déterminer les causes, naturelles ou liées à l’homme.

IRD : Certains remettent en cause la part des activités humaines de ce réchauffement ?

R.S. : Avant les années 1900, les activités humaines émettrices de CO2 n’étaient assez importantes pour avoir un impact sur le climat global. Il y avait des cas de pollutions ponctuels, mais le fait que nous sommes maintenant en train de modifier la composition chimique de l’atmosphère, avec une augmentation du CO2 d’environ 40 %, n’est plus remis en cause. Il n’y a plus à débattre sur le réchauffement climatique, c’est un fait et l’homme en est responsable du fait de ses activités industrielles, ce qui agit sur la composition chimique de l’atmosphère. Les personnes qui remettent encore en cause l’origine anthropique du réchauffement climatique ne sont pas des spécialistes du climat. Claude Allègre est de ceux-là, comme les sceptiques qui réfutent la part de responsabilité de l’homme dans le réchauffement en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Mais souvent, ce scepticisme ou ces oppositions sous-tendent une résistance pour la mise en œuvre de mesures. Dans le domaine de la santé publique par exemple, il y a eu des résistances pour reconnaître la relation entre le tabagisme et le cancer du poumon en raison des lobbies industriels. Pourtant, il est clair que la planète est maintenant en déséquilibre, pour moi ce n’est plus une croyance : la fonte des glaciers, la fonte des mers de glace dans l’Arctique, la montée des eaux, l’augmentation de la température…

IRD : Le traité de Kyoto n’a pas abouti à infléchir les tendances au niveau planétaire, alors que se prépare la convention de Rio en juin 2012, quelles seraient les recommandations ? Ne faut-il pas trouver des mesures plus drastiques ?

R.S. : Il est possible d’agir et un des exemples en est le protocole de Montréal. Il concerne les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et a été ratifié par 193 pays en 1987. Ce protocole a été un succès dans la réduction des trous d’ozone, alors qu’il y avait aussi à l’époque beaucoup de controverses sur la relation entre l’émission de substances chimiques dans l’atmosphère et l’apparition des trous d’ozone. Sous la pression des populations, les industries ont développé d’autres composants que le CFC et on peut dire maintenant que la couche d’ozone est en rémission.

On peut trouver des solutions alternatives à l’usage des énergies fossiles responsables de la production de CO2 : l’énergie solaire, l’énergie éolienne, ces solutions ne sont pas forcément plus onéreuses que l’exploitation des énergies fossiles. Les 2 pays les plus producteurs de CO2 sont la Chine et les Etats-Unis, qui produisent plus de la moitié du CO2 liée aux activités humaines. Aux Etats-Unis, bien sûr, personne ne veut endommager la planète, mais actuellement le développement économique devance l’inquiétude environnementale. Tout est question de volonté politique. Mais il est du ressort de chacun de nous de faire comprendre que le changement climatique doit être traité en priorité.

Qu’en pensent nos voisins insulaires ?

Comment se traduit le réchauffement climatique dans la région ? Bilan avec des représentants des pays insulaires, qui ont participé, après la 10ème ICSHMO, à un atelier du Programme Scientifique et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Pacifique et l’Australie (en anglais Pacific-Australia Climate Change Science and Adaptation Program dit PACCSAP, programme financé par le Gouvernement australien pour satisfaire les besoins d’adaptation aux changements climatiques dans les pays vulnérables de la région Pacifique).

|

Vanuatu : Philip Malsale « Les changements climatiques interviennent sur différents plans au Vanuatu. Les cyclones, par exemple, ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus importants. La plupart des gens vivent sur le bord de mer, cela les touche donc directement. Ce qui est également le cas de l’agriculture, de la pêche… C’est pareil pour l’augmentation du niveau de la mer, qui est continue, et a des incidences sociétales et économiques non-négligeables. Le Vanuatu est situé dans une région très vulnérable sur le plan climatique. C’est important que le gouvernement mette en place les politiques publiques adéquates. » |

|

Palau : Maria Ngemaes « On a noté une élévation du niveau de la mer, une intrusion d’eau salée, une érosion des plages et des inondations. Dans le cadre du plan d’adaptation de Palau, fin 2011, des tests bathymétriques et topographiques sur les côtes ont été effectués pour démontrer à la population la réalité des changements. La prise de conscience du changement climatique a entraîné entre autres des mouvements spontanés vers les hauteurs. » |

|

|

Niue : Rossylyn Pulehetoa « Nous n’avons pas encore noté des conséquences évidentes du changement climatique à part le décalage de la saison des fruits à pain. Notre gouvernement est très impliqué, notamment concernant les ressources en eau car Niue ne possède qu’une source. Je cite en exemple un projet pour recueillir les eaux pluviales afin d’aider la population en cas de catastrophe naturelle. Par ailleurs, nous menons un programme éducatif pour que les gens ne pensent pas que le changement climatique est responsable de toutes leurs difficultés. » |

|

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Kasis Inape, « PNG est le premier pays au monde où ont été déclarés les premiers réfugiés climatiques du monde. La population côtière est affectée par la montée des eaux. Mais les 60 % vivant dans les régions hautes du pays souffrent de l’apparition de la malaria. Le Gouvernement a lancé une campagne d’information pour apprendre aux populations des hauteurs à se protéger des moustiques. Le pays essaie d’organiser la relocalisation de populations côtières sur les hauteurs, mais celles-ci tentent généralement de retourner sur leurs terres ancestrales. » |